一、焦秉贞与《耕织图册》的渊源

焦秉贞,生卒年不详,活动于清康熙时期,字尔正,山东济宁人。他是天主教传教士汤若望的门生,康熙时官钦天监五官正,供奉内廷。善绘肖像,以画 “御容” 称旨,其绘画吸收西洋画法,重明暗,楼台界画,刻划精工。

康熙二十八年(1689),康熙南巡时,意外得获南宋楼璹《耕织图》。楼璹在南宋绍兴年间任临安府于潜令时,绘制《耕织图》呈献给宋高宗,受到赏识。此后历经元明清 700 多年,楼璹的原本已佚。康熙感慨农夫之苦、织女之寒,下令内廷供奉焦秉贞以楼璹原作为基础绘制《耕织图》。康熙不仅每图亲题七言律诗一首,而且在图前亲自写了序文,并将此图刻印成书,书名定为《御制耕织图》。

焦秉贞所绘《耕织图册》共 46 幅,包括耕图 23 幅、织图 23 幅。他采用折中中西的画法,彰显了康熙帝对农业的重视。康熙帝任用具有西方天文学背景的焦秉贞来重绘《耕织图》,以包容的态度部分接纳、利用 “西学” 来重塑传统汉文化,进一步将汉人的文化资源重整到自身统治的新秩序中,借助西学之力量,塑造其开明、博学,道统与治统合一的圣王形象。

二、《耕织图册》的内容与价值

(一)详细的农耕生产记录

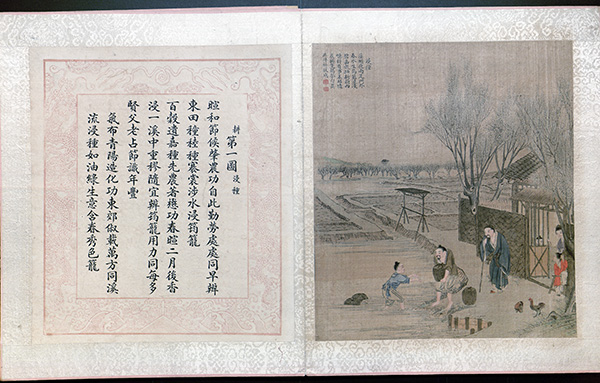

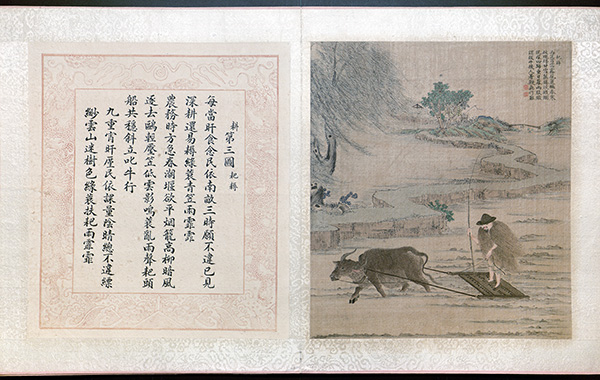

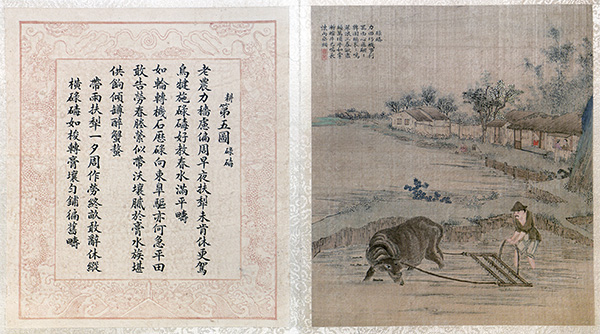

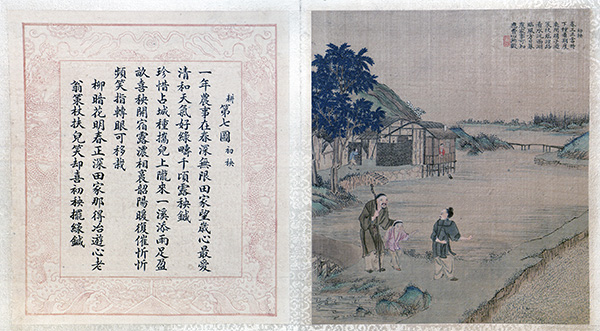

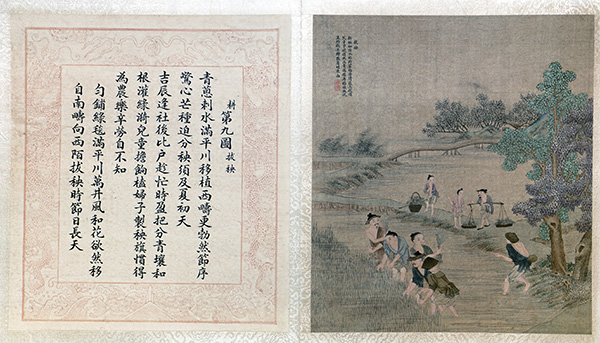

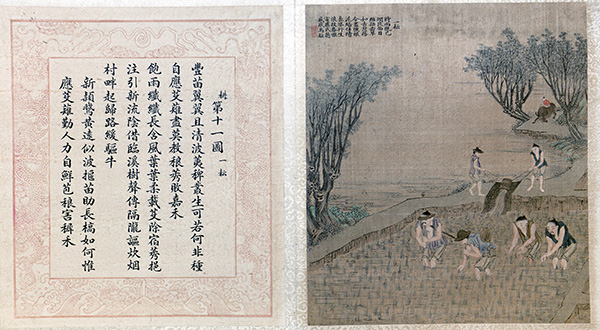

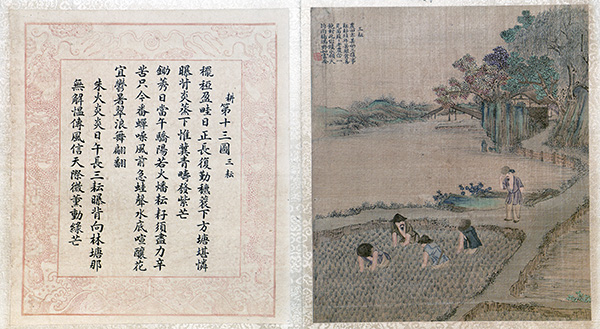

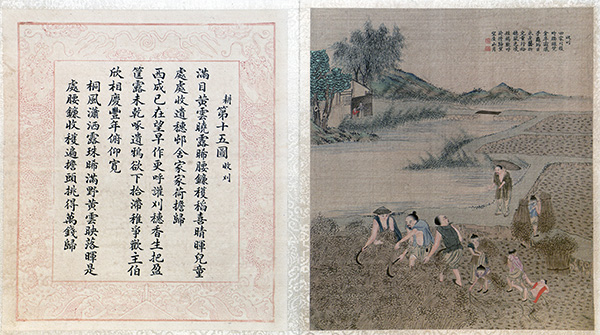

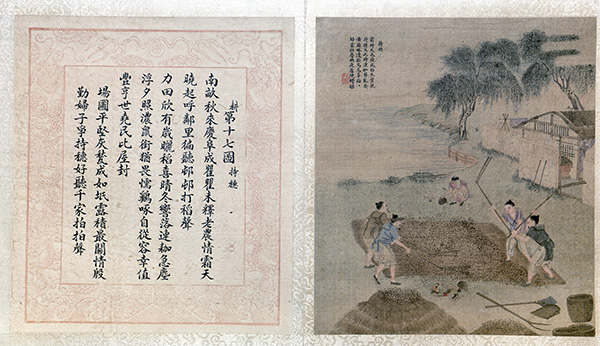

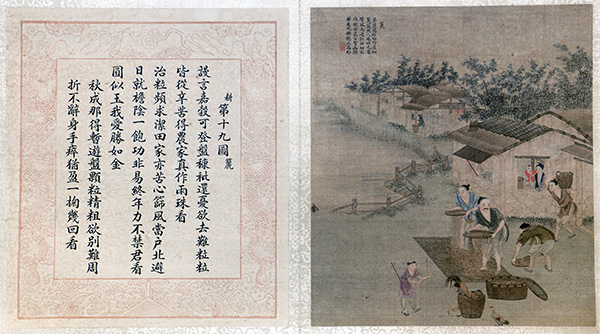

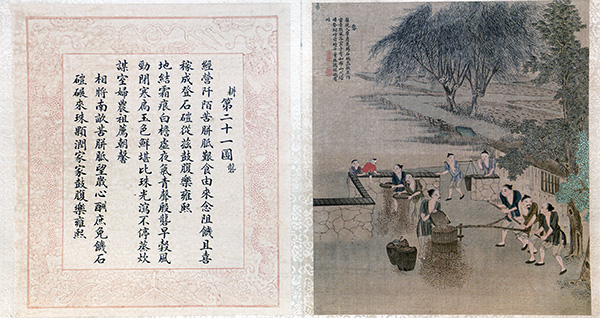

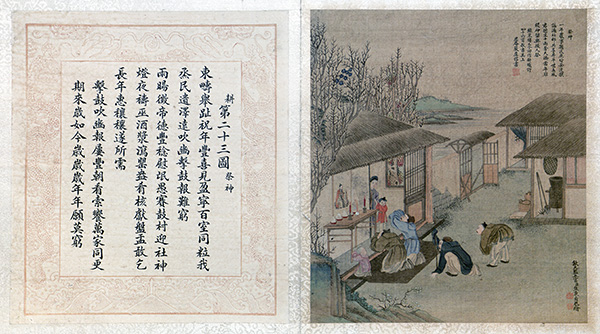

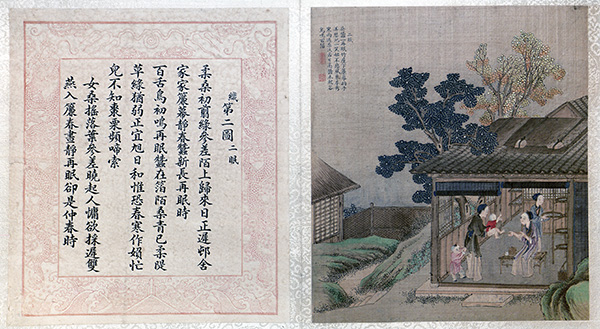

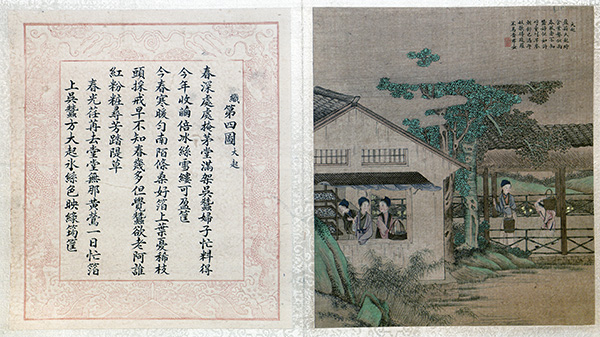

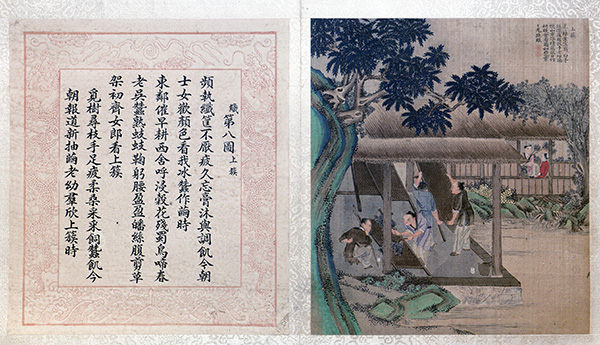

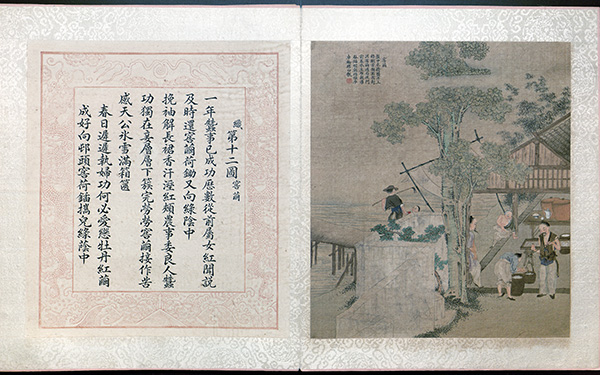

《耕织图册》详细地描绘了农耕生产的各个环节,从浸种开始,到耕、耙耨、耖、碌碡等土地整理环节,再到布秧、初秧、淤荫、拔秧、插秧等水稻种植过程,以及一耘、二耘、三耘的田间管理,还有灌溉、收刈、登场、持穗等收获场景,最后经过舂碓、籭、簸扬、砻、入仓等稻米加工步骤。

每一个环节都被生动地刻画出来,仿佛让观者置身于古代的农田之中。例如在浸种的画面中,可以看到农民们精心挑选种子,准备为新一年的耕种打下基础;而在收刈的场景里,金黄的稻穗被人们收割,脸上洋溢着丰收的喜悦。这些画面不仅具有艺术价值,更重要的是它普及了农业知识,让后人了解到古代农业生产的全过程和技术要点。

(二)历史文化价值

《耕织图册》作为中华农耕文明的符号,具有极高的历史文化价值。它记录了中华民族的坚忍性格、朴素观念和生活风貌。从图册中可以看出,古代农民们勤劳质朴,对土地充满敬畏和热爱。他们日出而作,日落而息,用自己的双手创造着生活。

同时,《耕织图册》也为农耕文明的传承贡献了力量。它以图像的形式保存了古代的农耕文化,让后人能够直观地了解到祖先们的生活方式和智慧。例如,图册中的农具、农田布局等细节,都反映了当时的农业技术水平和生产方式。此外,图册还与诗歌相结合,进一步丰富了其文化内涵。

(三)政治观念蕴含

《耕织图册》蕴含着社会秩序统合的政治观念。中华民族作为传统以农立国的民族,农业生产是国家的经济命脉。耕织图往往以农耕生活为主题,反映了古代社会的价值取向和文化传统。历代统治阶层将耕织图作为 “劝农” 的特定典型,强化以农为本的治国理念。

《耕织图册》对民众的思想观念、道德品质和行为规范产生了深远影响。它提醒统治者经世济民,推行善政;同时教化民众勤于劳作、安于耕织,使之各安其业、稳定社会秩序。例如,图册中的祭神环节,不仅体现了农民们对丰收的祈愿,也反映了当时社会对神灵的敬畏和对秩序的维护。可以说,《耕织图册》兼具文化认同与社会治理的作用,体现了贯彻国家大一统观念、维护社会秩序的深层内涵。

三、《耕织图册》的艺术特色

(一)中西结合的绘画风貌

焦秉贞的《御制耕织图册》在绘画风格上大胆创新,运用西洋透视法,融合了西方科学方法与传统中国画风格,呈现出全新的绘画风貌。在对象的位置经营上,焦秉贞自远而近、自大及小丝毫不差,这与传统中国画的散点透视法形成了鲜明对比。传统中国画没有固定的视点,全幅皆为视点,无焦点;而西方绘画具有固定视点,采用焦点透视法。

焦秉贞在前人的耕织图基础上,加入西方绘画技法,画中山水树屋仍循旧制,人物依旧采用平面化的风格,少明暗变化,这既迎合了皇帝的审美要求,又体现了中西绘画的融合之美。例如《东方艺术与西方艺术》一书中评价,楼璹的图简单朴素,而焦秉贞的图则纤细丽都。

以 “二耘” 为例,二图布景大致略同,俱作田农人去莠之状,但焦图中的妇女欣身细腰,姿态婀娜,小儿持风车裸下身,与楼图中妇女身短而圆、小儿裸上身持蕉扇的形象形成了强烈反差。这种中西结合的绘画风貌,使《御制耕织图册》在众多耕织图作品中脱颖而出。

(二)焦点透视法的运用

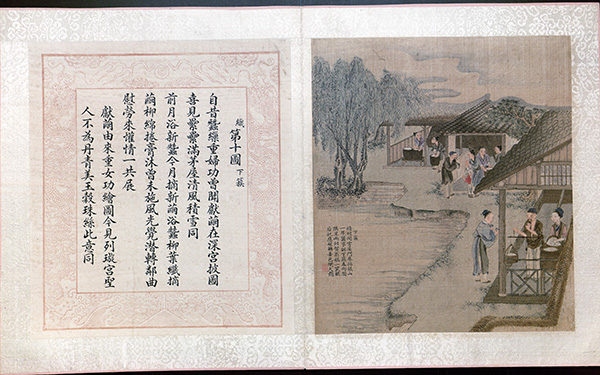

焦点透视法在《御制耕织图册》中的运用尤为突出,特别是在耕图部分营造出了强烈的空间感。耕图部分多室外风光,有中国山水画的意味,主要采用平远的构图,近实远虚。通过田埂、树木、远山等景物的大小变化,营造出了纵深立体的空间效果。

例如在《浸种》画面中,田埂曲折延伸至尽头,虚化重合于地平线,位于画面中上处,方形农田也在随场景距离的增加逐渐压缩。树木的安排也符合近大远小的规律,增加了空间的透视感。又如《祀谢》,选取房屋一角来表现主要的人物活动,造型准确,人物置于三维空间之内自然和谐。

与传统中国画相比,西洋绘画的透视以固定视点为基准,用科学的方法对物象进行精确刻画,力图在平面上构筑出纵深立体的空间效果,但在表现大场景时难以自由发挥,高山大岳只能表现一两层,无法层层悉现。而中国画虽无固定视点,但仍能表现出远近大小上的真实感。

《御制耕织图册》相对于明代晚期传统版画的特别之处,正在于它较好地采用了西法传入的更符合科学的焦点透视方法,同时又保持了传统中国画曲径通幽之感,尤其是画中人物仍有正面平视的感觉。

四、《耕织图册》的影响

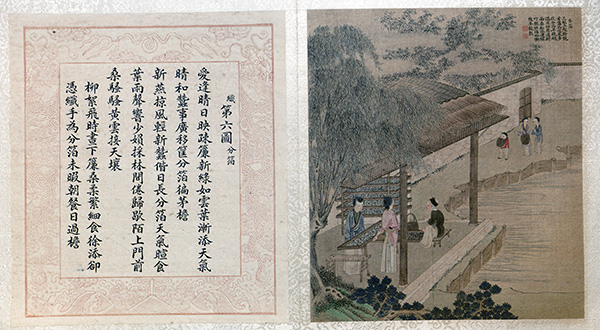

《耕织图册》在后世产生了广泛而深远的影响。首先,焦绘《耕织图》成为当时景德镇瓷器中的一种特有纹饰。故宫博物院藏品中有五彩耕织图碗,画面取 “舂碓” 和 “分箔” 两组题材,生动地展现了古代农耕与纺织的场景。这些瓷器不仅具有实用价值,更是精美的艺术品,将《耕织图册》的艺术魅力与瓷器的工艺完美结合,成为当时瓷器制作的一大特色。

到了清代,乾隆帝把清漪园(颐和园)的一处富有田园风光的景色命名为 “耕织图”。乾隆皇帝不仅命人绘制《耕织图》,并且将《耕织图》中的美景用实际山水复原出来,把关系到国计民生的衣食之本,用艺术与现实相结合的手法镶嵌在清漪园绚丽的湖光山色之中。乾隆帝的这一举措,进一步扩大了《耕织图册》的影响力,使其成为清代皇家园林艺术的重要组成部分。

此外,《耕织图册》还影响了其他艺术领域。如台北故宫博物院藏有乾隆朝冷枚(焦秉贞弟子、供奉内廷)、陈枚(画家、官内务府员外郎)绘制的焦图的绢本着彩摹绘本;大连图书馆所藏乾隆时刊印的《御制耕织图诗》则不但有康熙的诗,雍正、乾隆时的御制诗也都赫然在目;美国国会图书馆亚洲部专家居蜜女士提及他们也藏有《耕织图》。这些都充分说明《耕织图册》在国内外的广泛传播和深远影响。

转载注明出处并添加链接:墨韵书香 » 清 焦秉贞《耕织图册》46 幅 描绘了农耕生产的各个环节

墨韵书香

墨韵书香