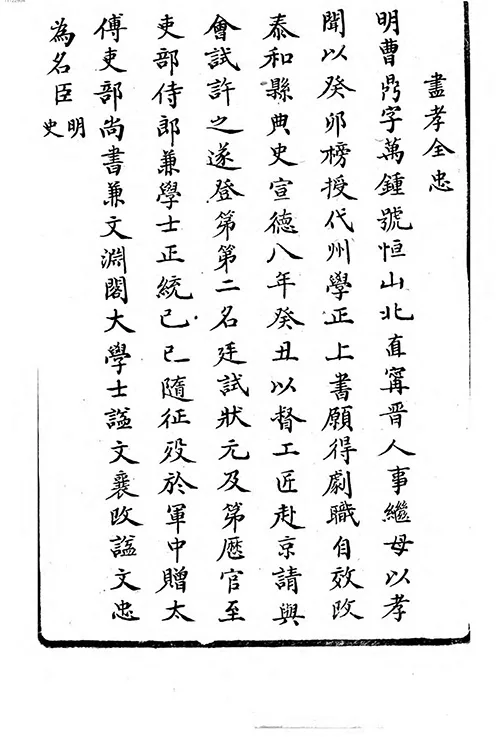

《百孝图》是一部以孝道为核心的图文典籍,现存多个版本,其中最具代表性的是清代俞葆真编纂、俞泰绘图的《百孝图》。以下是其核心信息:

- 创作年代:清同治十年(1871 年),由河间俞氏刊刻成书。

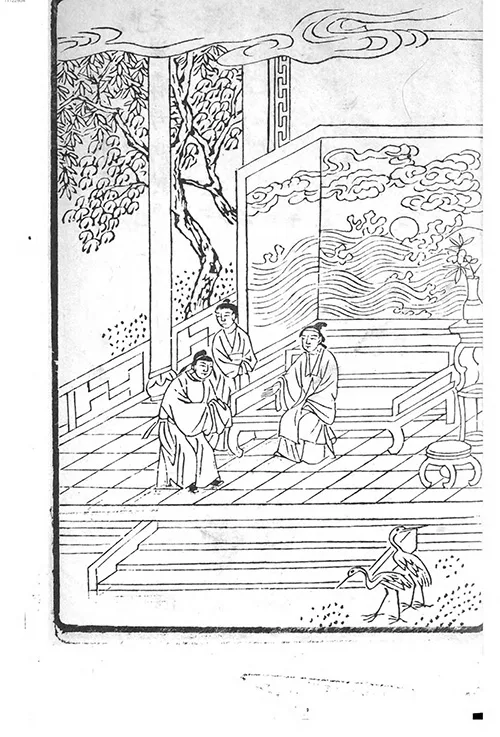

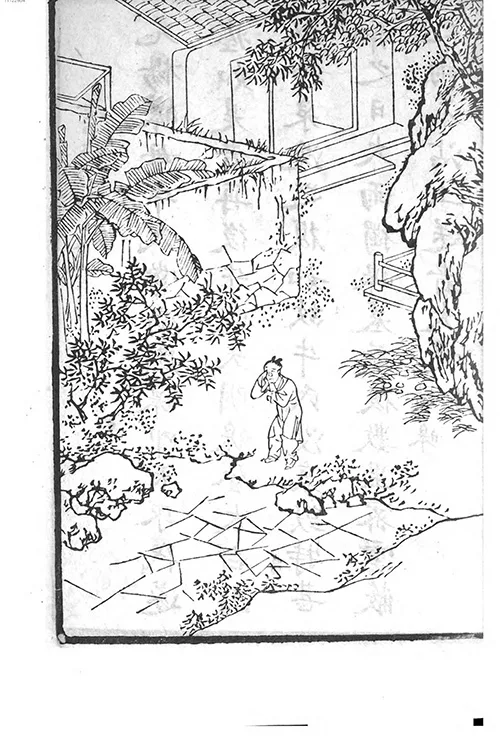

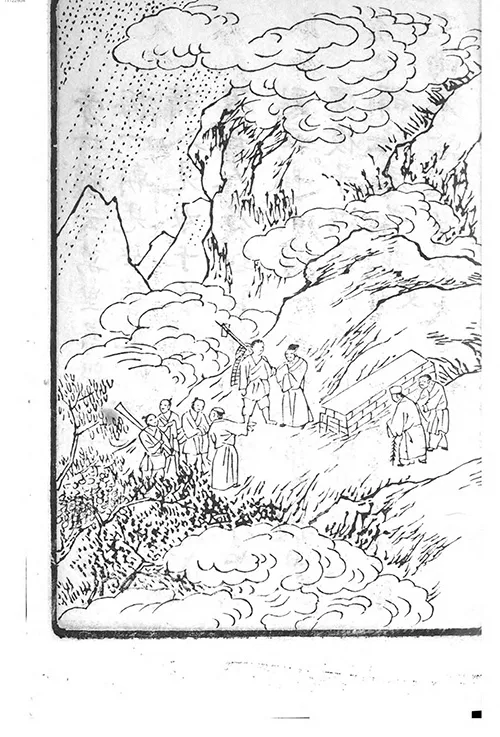

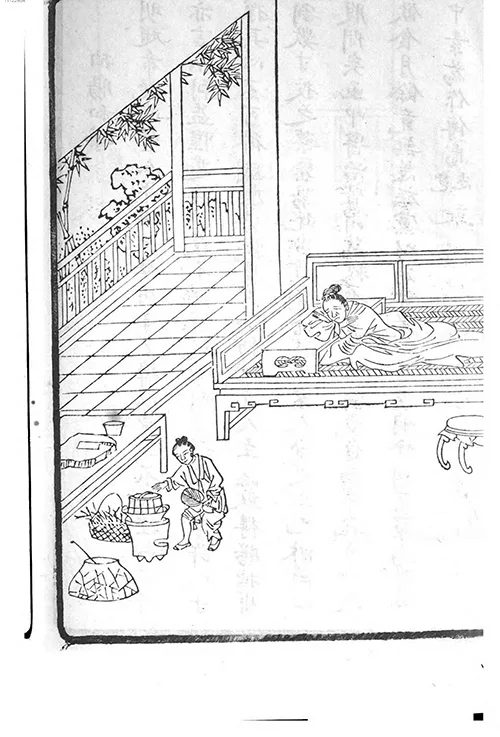

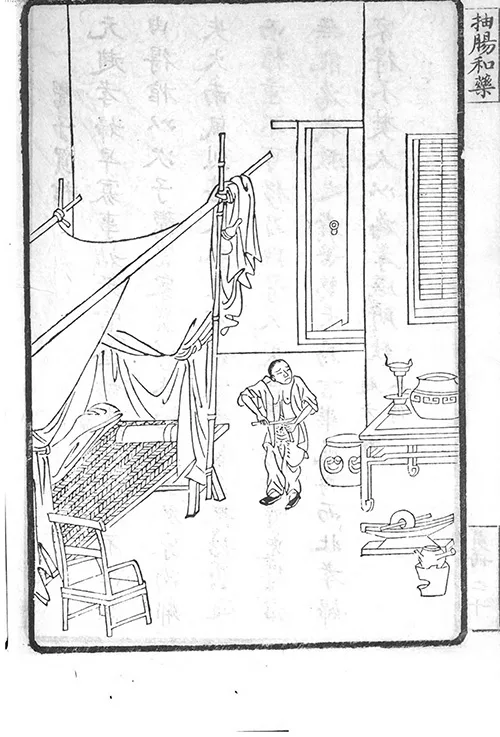

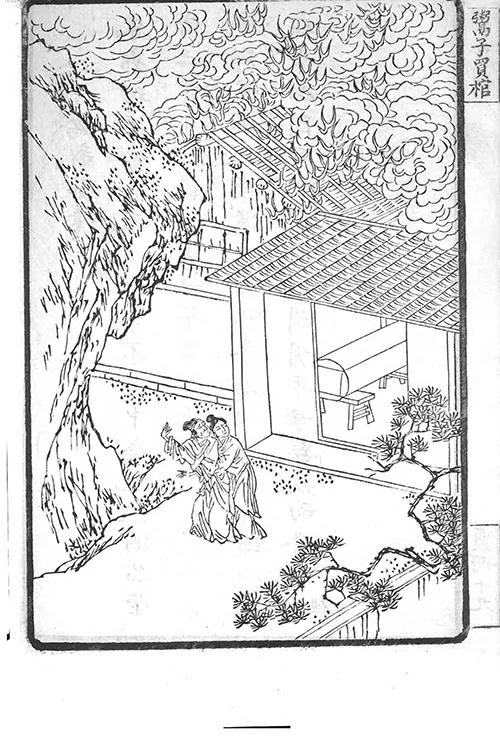

- 内容形式:全书分元、亨、利、贞四卷,收录上古至明代 100 位孝子的事迹,每卷 25 人,右图左史,图文并茂。画面以工笔白描刻画人物,文字则详述孝行细节,兼具教化与艺术价值。

- 编纂背景:俞葆真因不满《百美新咏》“贞淫杂录”,立志以孝道为纲,甄选历代孝行故事,重塑道德典范。

- 现存情况:原刊本存世稀少,部分藏于国内外图书馆。

- 文化地位:被誉为 “清代劝孝类书版画精品”,鲁迅曾收藏并在《朝花夕拾・后序》中提及。

此外,清末黄小坪编纂的《百孝图诗传合编》(1851 年)和现代画家刘安祥创作的工笔国画《百孝图》(2024 年)也是重要版本,但俞葆真本因考据严谨、刻绘细腻最受推崇。

一、编纂始末:从《百美新咏》到《百孝图》

俞葆真编纂《百孝图》的直接动因,是对当时流行的《百美新咏》的不满。该书收录历史上百位女性,却混杂贞女与艳妇,俞葆真认为此举 “淆乱纲常”,决心以孝道为主题重新创作。他耗时数年,从正史、方志、笔记中甄选孝行,最终选定 100 人,上至虞舜,下迄明代,涵盖帝王、士大夫、平民乃至孩童,力求 “积世愈久,成德愈多”。其侄俞泰以精湛画艺配图,人物神态毕现,如 “王祥卧冰” 中,王祥赤身伏于冰面,冰裂处双鲤跃出,细节震撼人心。

二、经典孝行:100 个故事中的文化密码

《百孝图》的 100 个故事,浓缩了中国孝道文化的精髓:

虞舜孝感天地:舜遭父、继母和弟弟象迫害,仍以德报怨。他耕于历山时,大象替他耕地,飞鸟代他除草,最终感动尧帝,得禅让帝位。

黄香扇枕温衾:东汉黄香九岁丧母,夏日为父扇凉枕席,冬日以体温为父暖被,被誉为 “天下无双,江夏黄童”。

郭巨埋儿天赐金:晋代郭巨因家贫欲埋子奉母,掘土时得黄金一釜,上书 “天赐孝子”,全家遂得保全。

王祥卧冰求鲤:继母病求鲜鱼,王祥寒冬解衣卧冰,冰裂鱼出,孝心感动天地。

杨香扼虎救父:十四岁少女杨香见猛虎叼父,徒手扼虎咽喉,终救父脱险,被赞 “孝烈兼全”。

这些故事多取自《二十四孝》,但《百孝图》扩展至百位人物,如唐代狄仁杰 “望云思亲”、宋代朱寿昌 “弃官寻母” 等,更全面展现孝道的多元形态。

三、流传与争议:从教化经典到文化符号

- 传播历程:

- 清代:刊行后即成为民间劝孝读物,私塾常以此为教材,宗祠、书院亦悬挂相关画作。

- 近代:鲁迅在《朝花夕拾》中批判《百孝图》,认为 “郭巨埋儿” 等故事 “以孝之名,行灭人性之实”,引发对封建孝道的反思。

- 现代:刘安祥等画家以当代技法重绘《百孝图》,将其转化为艺术收藏品,孝道主题从道德训诫转向文化传承。

- 艺术影响:

- 绘画技法:俞泰的白描手法影响后世版画,如清末《点石斋画报》的人物刻画可见其痕迹。

- 文学创作:鲁迅的批判文章使《百孝图》成为新文化运动中 “反封建” 的象征,也促使学者重新审视传统孝道的现代价值。

四、文化争议:孝道的两面性

《百孝图》的故事虽感人至深,却也暴露传统孝道的矛盾:

- 极端化倾向:如郭巨埋儿、老莱子 “彩衣娱亲” 等故事,将孝道异化为对人性的压抑,鲁迅斥之为 “虚伪残酷”。

- 性别不平等:故事中女性多为 “孝妇” 形象,如 “乳姑不怠” 的崔山南祖母,强调顺从与牺牲,反映封建伦理对女性的束缚。

- 现代启示:当代学者认为,《百孝图》的价值在于 “孝” 的精神内核,而非具体行为。如虞舜的包容、黄香的体贴,至今仍是家庭伦理的重要基石。

以上就是《百孝图》:百位孝子的图卷传奇与千年孝道密码的详细内容,更多请关注墨韵书香其它相关文章!

转载注明出处并添加链接:墨韵书香 » 《百孝图》:百位孝子的图卷传奇与千年孝道密码

墨韵书香

墨韵书香