“洞房花烛夜,金榜题名时”——千百年来,科举考试是无数读书人改变命运的独木桥。而“金榜题名”中的“金榜”究竟长什么样?近日,一份乾隆元年的金榜文物在展览中亮相,揭开了古代科举最高荣誉的神秘面纱!

在古代,有人生四大喜事的说法,即 “久旱逢甘霖,他乡遇故知,洞房花烛夜,金榜题名时” 。这四件事,每一件都承载着人们对美好生活的向往与追求,而 “金榜题名”,更是无数古代学子梦寐以求的人生巅峰。

科举制度始于隋朝,完备于唐代,在宋代经过重大改革逐渐成为国家考试制度的规范,经明、清一直延续到 1905 年。在这长达 1300 年的时间里,科举是底层士子向上晋升的重要途径 。古代的科举考试极为严格,竞争也异常激烈。以明清时期为例,考生需先通过童试成为秀才,才有资格参加乡试。乡试每三年在省城举行一次,考中者为举人。举人再参加次年春天在京城举行的会试,会试过关后,最终参加由皇帝亲自主持的殿试。殿试是科举的最后一关,也是最为荣耀的一场考试。

“金榜题名” 中的 “金榜”,指的就是科举时代殿试揭晓的榜。在古代,一旦金榜题名,便意味着从此踏上仕途,不仅个人命运彻底改变,家族也会因此沾光。如宋代的苏轼、苏辙兄弟,在宋仁宗嘉祐二年的科举中双双高中进士,从此步入仕途,成为文坛佳话。苏轼更是凭借其卓越的才华,在文学、书法、绘画等领域取得了极高的成就,其名字至今仍为人们所熟知和敬仰。

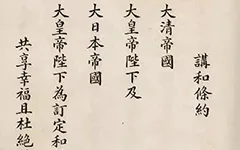

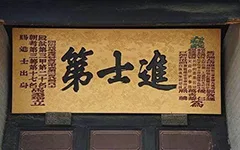

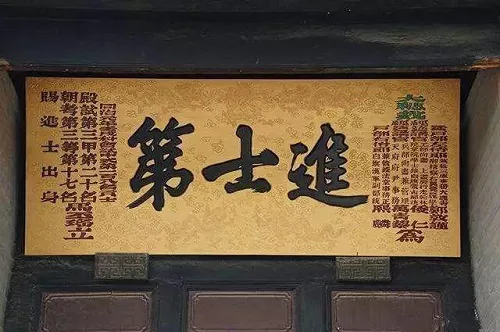

金榜”是科举殿试后公布进士名次的榜单,因用黄纸书写而得名,象征着皇权与荣耀。考生需历经乡试、会试的层层筛选,最终在皇帝亲自主持的殿试中脱颖而出,才能名列金榜。

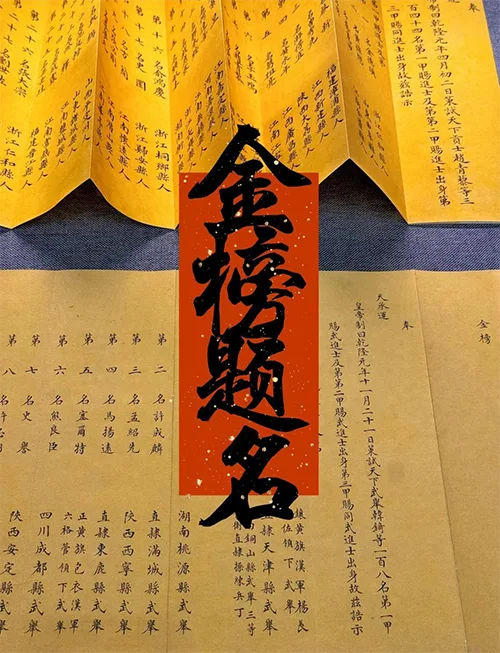

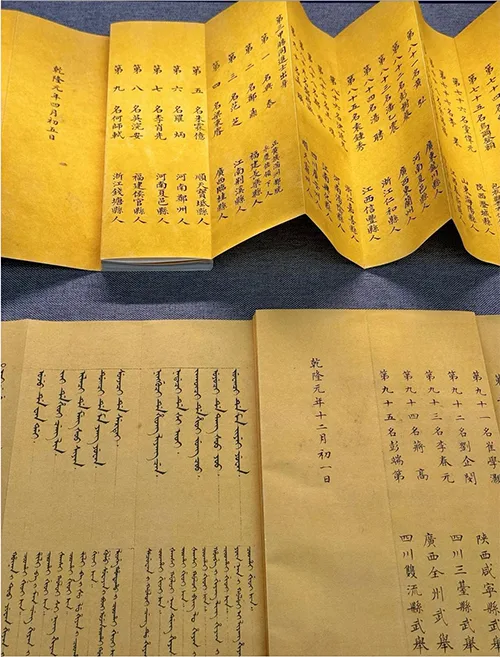

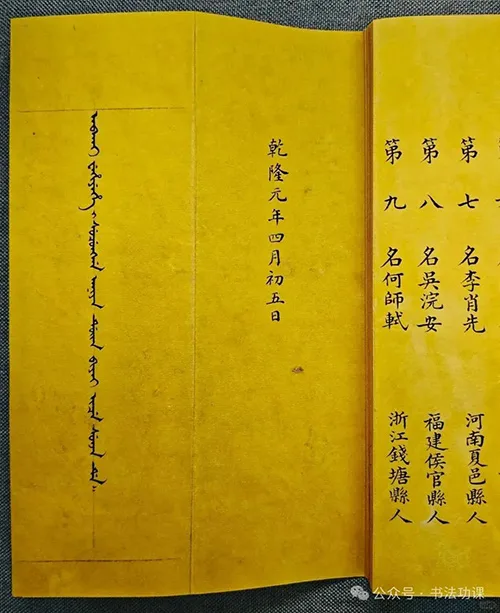

值得一提的是,乾隆时期的金榜尤为特殊。为庆祝新帝登基,乾隆元年(1736年)特开恩科,并首次采用“大金榜”与“小金榜”双轨制:

大金榜:张贴于长安左门,向天下公示进士名单,长可达数十米117;

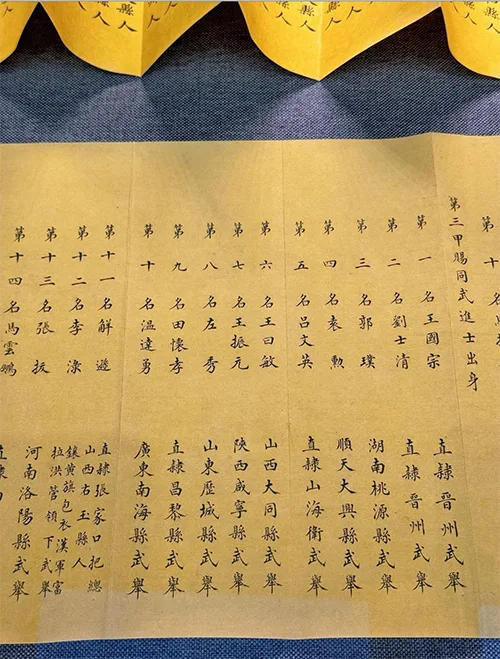

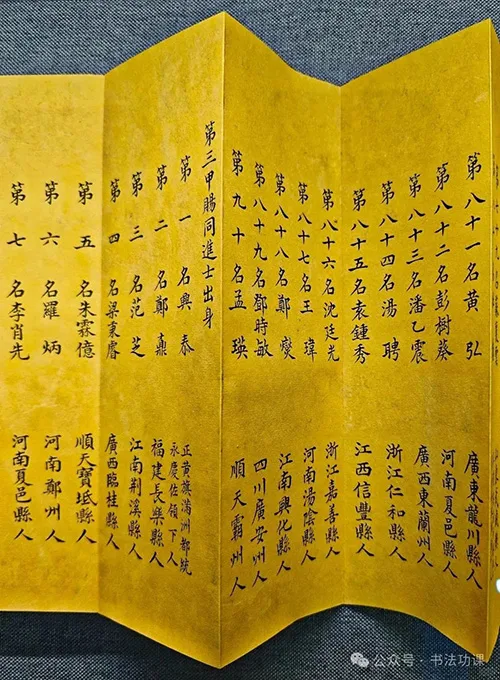

小金榜:仅供皇室内部查阅,以金粉掺入纸张,历经近三百年仍金光熠熠,堪称工艺与书法的双重瑰宝。清代科举,文武并重,因此小金榜也分文武两种 。

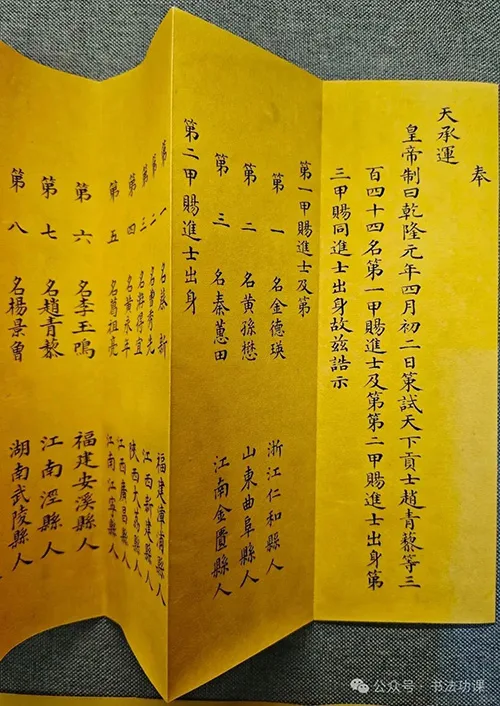

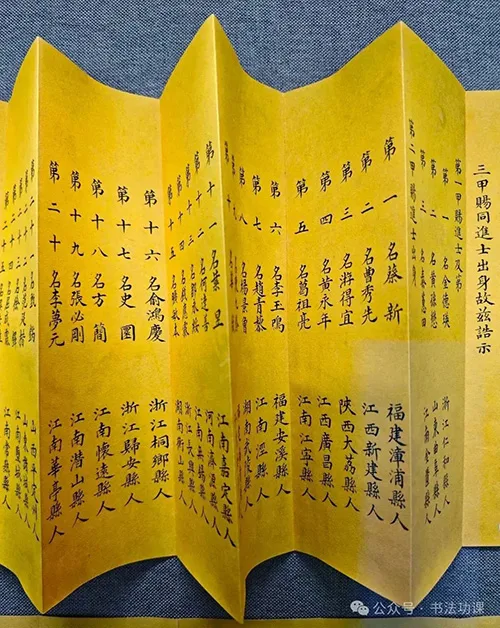

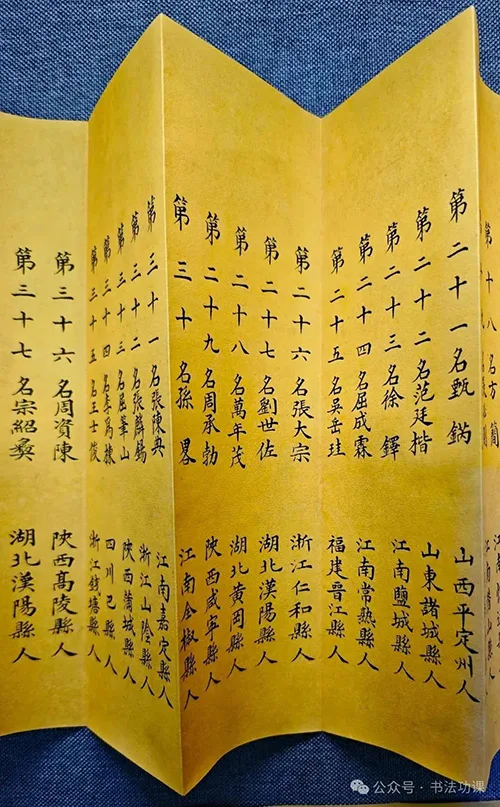

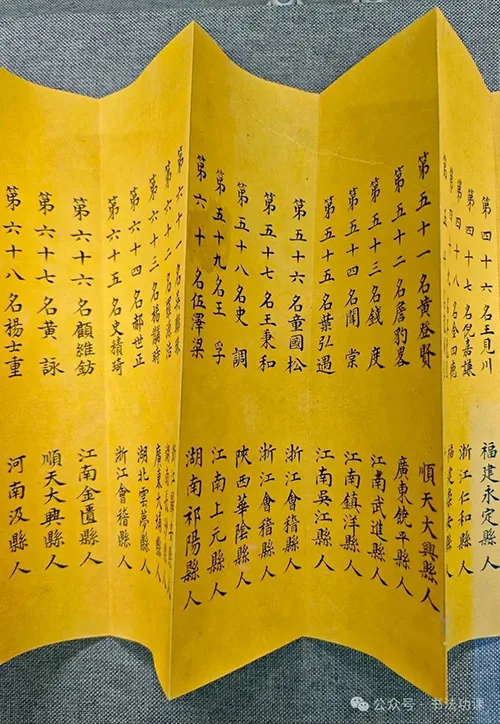

小金榜由读卷大臣批阅试卷并拟定名次后,亲自缮写而成。其开头首书制文,其后依次写明考生名次、姓名、籍贯等信息 。榜首有皇帝制书一道,格式通常为 “奉天承运,皇帝制曰…… 第一甲赐进士及第,第二甲赐进士出身,第三甲赐同进士出身,故兹诰示” 。这一固定格式,鲜明地表明金榜是秉承皇帝旨意发布的,充分体现了皇权的至高无上 。

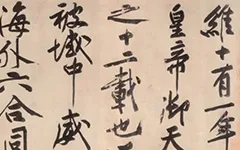

乾隆元年丙辰科文科小金榜,不仅是一份简单的名单,更是一件极为考究的艺术品。其纸张中特意掺有金粉,在制作工艺上也格外用心,极为考究。即便历经数百年的岁月洗礼,如今看来,依然金光闪闪,尽显庄严华贵之气 。从这份小金榜的内容中,我们可以清晰地了解到,这一年的状元是浙江仁和人金德瑛,榜眼是山东曲阜人黄孙懋,探花是江南金匮县人秦蕙田 。金德瑛后来官至左都御史,官居从一品,同时他还是一位颇具影响力的大书法家;黄孙懋官至内阁学士,为从二品官员;秦蕙田则官至刑部尚书,同样是从一品大员 。

乾隆元年丙辰科小金榜,记录了当年三甲进士的姓名与籍贯:

状元:金德瑛(浙江仁和),后官至左都御史,更以书法名垂青史;

榜眼:黄孙懋(山东曲阜),官拜内阁学士;

探花:秦蕙田(江南金匮),最终成为刑部尚书。

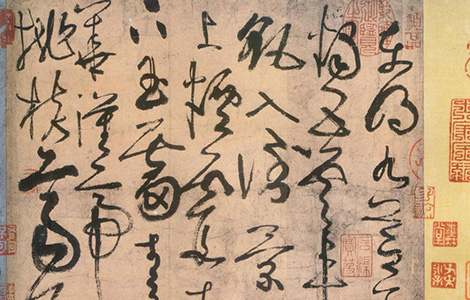

乾隆元年丙辰科文科小金榜上的这些名字,背后都有着各自精彩的人生故事 。金德瑛出身书香门第,自幼聪慧好学,勤奋刻苦。他在科举之路上一帆风顺,最终高中状元 。为官期间,他清正廉洁,刚正不阿,敢于直言进谏,关心百姓疾苦 。在任江西、山东及顺天学政时,他公正选拔人才,为国家培养了众多优秀之士 。其书法造诣颇高,风格独特,在当时的书法界享有盛誉 。

黄孙懋同样自幼饱读诗书,才华出众 。中榜眼后,他进入翰林院,在学术研究和文化传承方面做出了重要贡献 。他性格沉稳,为人谦逊,深受同僚和下属的尊敬 。在担任顺天府乡试同考官和会试同考官期间,他认真负责,选拔出了许多有真才实学的人才,为朝廷输送了新鲜血液 。

秦蕙田出身官宦世家,自幼受到良好的教育 。他不仅在仕途上取得了辉煌成就,在学术研究方面也颇有建树 。他深入研究经学,尤其是对《礼》学的研究,达到了很高的水平 。他所著的《五礼通考》,是一部集历代礼制之大成的著作,对后世研究古代礼制具有重要的参考价值 。在刑部尚书任上,他公正执法,明察秋毫,处理了许多疑难案件,维护了社会的公平正义 。

金榜的揭晓伴随着古代最高规格的庆典——传胪仪式。新科进士需身着朝服,跪于太和殿前,由传胪官三次高呼状元姓名,鼓乐齐鸣,声震宫阙。礼成后,状元率进士走御道出宫,金榜则张贴于长安左门供百姓瞻仰三日。

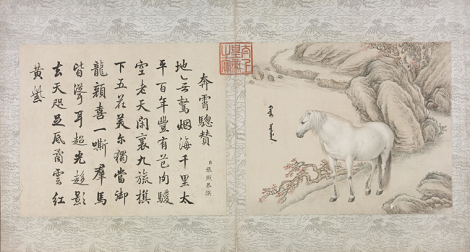

历史上还发生过“改名趣闻”:永乐年间状元李马因名字不雅,被皇帝朱棣赐名“李骐”,传胪时无人应答,最终皇帝亲自解释才化解尴尬!

除了乾隆金榜,南京中国科举博物馆还展出了光绪二十年恩科大金榜,长19.26米,满汉双语书写,状元张謇之名赫然在列。他历经26年坎坷科考路,42岁终登榜首,成为近代实业救国的传奇。

这些金榜不仅是历史的见证,更映射出古代社会“学而优则仕”的价值追求。如今,它们成为解读科举制度、书法艺术的重要文物。

以上就是穿越乾隆年,围观金榜揭榜 “金榜题名”的金榜你见过吗?的详细内容,更多请关注墨韵书香其它相关文章!

转载注明出处并添加链接:墨韵书香 » 穿越乾隆年,围观金榜揭榜 “金榜题名”的金榜你见过吗?

墨韵书香

墨韵书香