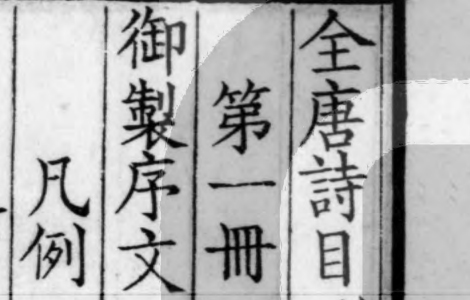

一、帝王与画师的双面人生

宋徽宗赵佶,一个被皇位耽误的艺术家。他自诩“天下一人”,以瘦金体题跋、生漆点睛的绝技,将北宋宫廷美学推向巅峰。然而,这位“诸事皆能,独不能为君”的皇帝,却在《桃鸠图》中埋藏了怎样的隐秘?

《桃鸠图》创作于赵佶26岁(约1108年),正值他继位初年,意气风发。画中仅一枝桃花、一只鸠鸟,却暗含“桃鸠”谐音“逃咎”的隐喻。彼时北宋内忧外患,赵佶或许已预感命运的伏笔,借画抒怀。

二、细节狂魔:放大百倍后的震撼

若将《桃鸠图》放大十倍,方见赵佶的极致匠心:

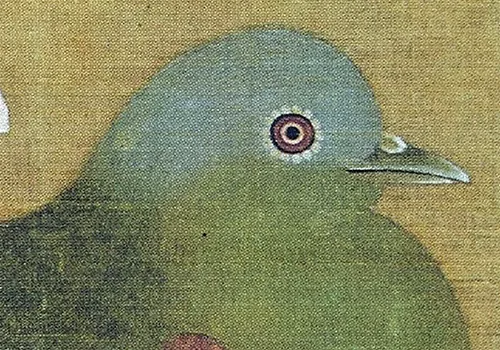

- 生漆点睛:鸠鸟双目以生漆点染,历经千年仍炯炯有神,仿佛能穿透时空与观者对话。这种技法在宋代画坛独树一帜,后世无人能及。

- 三层尾羽:鸠鸟尾部羽毛分染三次,轻薄腹部与厚重尾羽形成微妙对比,仿佛能感受到羽毛的蓬松质感1。

- 一枝独秀:全画仅一朵盛开的桃花,其余含苞待放。赵佶以“少即是多”的哲学,营造出“一花知春”的诗意。

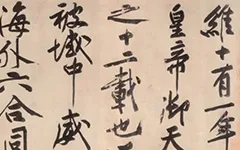

三、艺术密码:宋徽宗的“瘦金体”与花押玄机

《桃鸠图》左侧以瘦金体题款,笔锋如刀,锋芒毕露。这种字体是赵佶独创,结合了褚遂良的骨架与薛曜的锋芒,被誉为“帝王书法天花板”。

更耐人寻味的是画上的花押——“天下一人”,形似拉长的“天”字。这不仅彰显帝王身份,更暗含赵佶对艺术至高境界的追求。他曾说:“朕万机余暇,别无他好,惟好画耳。”

四、传奇命运:从汴京到东瀛的千年流浪

《桃鸠图》原是北宋宫廷秘藏,却在靖康之变后流落民间。如今它藏于日本东京国立博物馆,成为日本国宝。传闻明治时期,日本藏家以重金购得此画,视若珍宝。

更传奇的是,画中鸠鸟竟与日本神话中的“八咫乌”神似。有学者推测,赵佶可能借鉴了东亚文化中的祥瑞符号,将帝王意志融入跨文化意象。

五、争议与真相:被误解的“宫廷审美”

长久以来,赵佶被视为工笔写实的捍卫者,但《宣和画谱》揭示了他的另一面:他推崇“神韵高于形似”,甚至贬低过度追求细节的宫廷画家。例如,他收藏的2786幅花鸟画中,近半数为文人水墨风格。

《桃鸠图》正是这种理念的化身:虽工笔细腻,却以“折枝构图”营造留白意境,与南宋马远的“马一角”遥相呼应。

六、当代回响:为何我们仍为《桃鸠图》着迷?

2025年3月,浙江省博物馆展出赵佶《枇杷山鸟图》,引发万人空巷。而《桃鸠图》虽远在东瀛,却通过高清数字技术“回归”故宫展览,成为文化IP的热门主题。

现代艺术家从中汲取灵感:LV曾以瘦金体设计限量手袋,电影《妖猫传》复刻了赵佶的“生漆点睛术”。这幅千年古画,早已超越艺术本身,成为东方美学的象征符号。

《桃鸠图》是一面镜子,映照出宋徽宗的艺术灵魂与帝王宿命。当我们凝视画中鸠鸟,不仅看到北宋的风雅,更看到一个天才在历史洪流中的挣扎与超越。或许正如赵佶所言:“丹青不知老将至,富贵于我如浮云。”

以上就是天下一人的绝笔:宋徽宗《桃鸠图》背后“逃咎”的隐喻与帝王悲歌的详细内容,更多请关注墨韵书香其它相关文章!

转载注明出处并添加链接:墨韵书香 » 天下一人的绝笔:宋徽宗《桃鸠图》背后“逃咎”的隐喻与帝王悲歌

墨韵书香

墨韵书香