在明末清初的江南烟雨中,一位画坛奇才以一支画笔,将文人的隐逸理想与职业画家的精湛技艺融于纸上。他,便是蓝瑛。而他的代表作《秋山渔隐图》,不仅是一幅山水画,更是一卷“隐士江湖”的传奇密码。今天,让我们穿越时空,走进这幅画中的秋山秋水,揭开蓝瑛笔下那些被时光掩藏的江湖故事。

蓝瑛:从“浙派”争议到“武林派”开山鼻祖

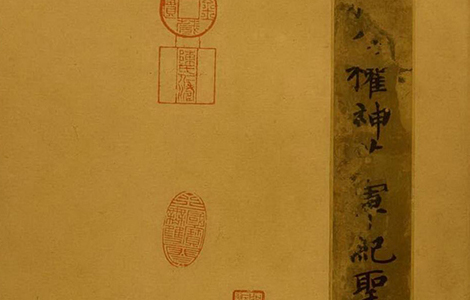

蓝瑛(1585-1664),字田叔,号蝶叟,晚号石头陀,钱塘(今杭州)人。他一生以画为业,游历南北,却因籍贯被后世贴上“浙派”标签。然而,这一身份争议颇大——他与浙派宗师戴进并无师承关系,画风也大相径庭。清代沈宗骞在《芥舟学画编》中直言:“蓝瑛倡为武林派”,将其与追随者独立成派。

蓝瑛的传奇,始于他对宋元诸家的“隐形临摹”。他常自题“仿某家之作”,实则借古开今,独创一格。例如《秋山渔隐图》虽自称学元人笔意,却以顿挫苍劲的线条、疏密有致的构图,将职业画家的严谨与文人的逸趣完美结合25。这种“以假乱真”的智慧,让他的画作既被文人雅士追捧,又成为后世鉴定家的难题。

《秋山渔隐图》:一幅画中的隐逸江湖

1. 画面密码:深秋的诗意与烟火气

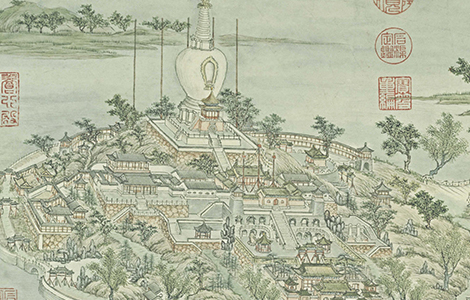

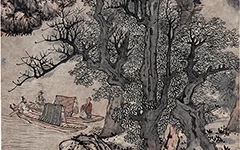

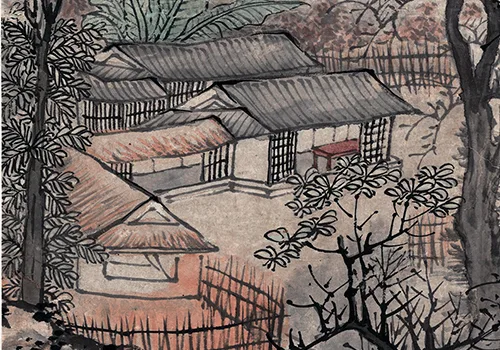

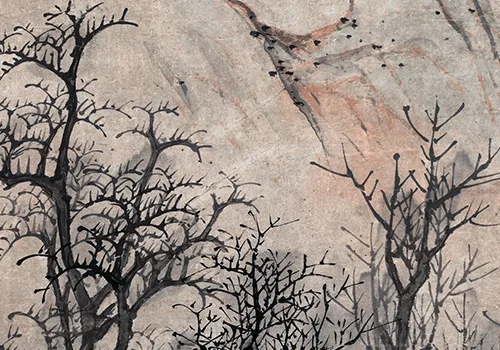

《秋山渔隐图》创作于1633年(蓝瑛49岁),纸本设色,现藏天津博物馆。画中远景群峰高耸,淡墨披麻皴勾勒出山石的苍润;近处河面泊两艘棚船,船尾二人对坐闲谈,岸上古木虬曲,深秋叶落,农舍错落,栅栏环绕。全图设色清丽,工致处如树法细腻,疏简处如山石逸笔,堪称蓝瑛“职业功底与文人情怀”的集大成之作。

2. 隐逸符号:渔舟与文人的精神乌托邦

画中“渔隐”题材,暗合明末文人逃避乱世的理想。船中二人或为隐士,或为渔樵,他们的对话可能是诗酒唱和,也可能是世事感慨。蓝瑛以渔舟为媒介,将文人的江湖梦定格于山水之间。这种意象,与元代吴镇的《渔父图》一脉相承,却又因明末的时代动荡,多了几分苍凉。

画风之谜:职业画家的“文人化”逆袭

蓝瑛的独特之处,在于他打破了职业画家与文人画的界限。

- 技法融合:他善用“钩勒浅绛法”与“没骨法”,前者以墨线勾勒后施淡彩,后者直接以色彩渲染,如《白云红树图》中以朱砂点叶、石青染山,艳丽而不失雅致。

- 秋景专长:蓝瑛尤擅画秋景,《秋山渔隐图》中枯枝如鹿角,墨色干涩,将深秋的萧疏表现得淋漓尽致。同时,他以赭石、淡青点缀,又在寂寥中透出暖意,暗藏“秋尽江南草未凋”的生机。

这种“职业画家的技法+文人的意境”,让他的作品在市场上炙手可热。据传,当时求画者络绎不绝,甚至需“预约数月”。

传奇背后:蓝瑛的“江湖朋友圈”与未解悬案

1. 名士之交

蓝瑛早年游学松江,与董其昌、陈继儒等文人领袖交游,得以观摩历代名作。董其昌的“南北宗论”对他影响深远,但他并未囿于理论,反而在职业画家中开辟出一条“文人化”道路。

2. 真伪之谜

蓝瑛作品常被后世仿制,甚至他的子孙(如蓝孟、蓝涛)及弟子刘度等人也延续其风格。如今,《秋山渔隐图》传世版本众多,真伪之争成为收藏界的经典话题。

3. 时空穿越?

有趣的是,蓝瑛晚年(71岁)所作《桃花渔隐图》中,红衣官员与高士船头对谈的场景,与《秋山渔隐图》中的渔舟对话如出一辙。这是画家对同一母题的执着,还是刻意留给后世的“彩蛋”?答案或许就藏在画中的一树一石之间。

以上就是隐逸江湖四百年:蓝瑛《秋山渔隐图》中的诗画人生与未解之谜的详细内容,更多请关注墨韵书香其它相关文章!

转载注明出处并添加链接:墨韵书香 » 隐逸江湖四百年:蓝瑛《秋山渔隐图》中的诗画人生与未解之谜

墨韵书香

墨韵书香