被遗忘的书法才情

“醉里挑灯看剑,梦回吹角连营。八百里分麾下炙,五十弦翻塞外声,沙场秋点兵 。” 每当吟诵起辛弃疾的这首《破阵子・为陈同甫赋壮词以寄之》,那金戈铁马的战争场景便跃然眼前,一位壮志豪情的爱国将领形象也随之浮现。辛弃疾,这位南宋时期的风云人物,在文学与军事领域都留下了浓墨重彩的一笔。他的词作豪放激昂,充满了对国家命运的忧虑和对恢复中原的渴望,被誉为 “词中之龙”,与苏轼并称 “苏辛” 。在战场上,他更是英勇无畏,21 岁便投身抗金义军,曾率领五十余人勇闯敌营,生擒叛徒张安国,其英雄事迹震撼朝野。

然而,大多数人对辛弃疾的认知,往往局限于他的文学成就和军事壮举,却鲜有人知,他在书法领域同样有着深厚的造诣。辛弃疾出生于书香门第,自幼接受良好的教育,习字自然也是他早年学习的重要内容。虽然他传世的书法作品极为稀少,但仅存的一幅真迹,却足以让我们领略到他在书法上的独特风采,也让我们对这位传奇人物有了全新的认识。

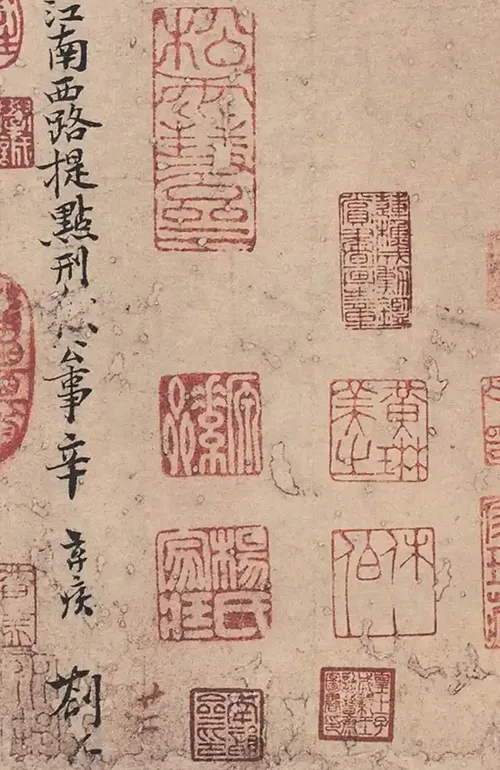

唯一真迹:《去国帖》

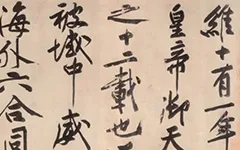

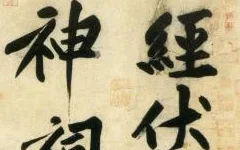

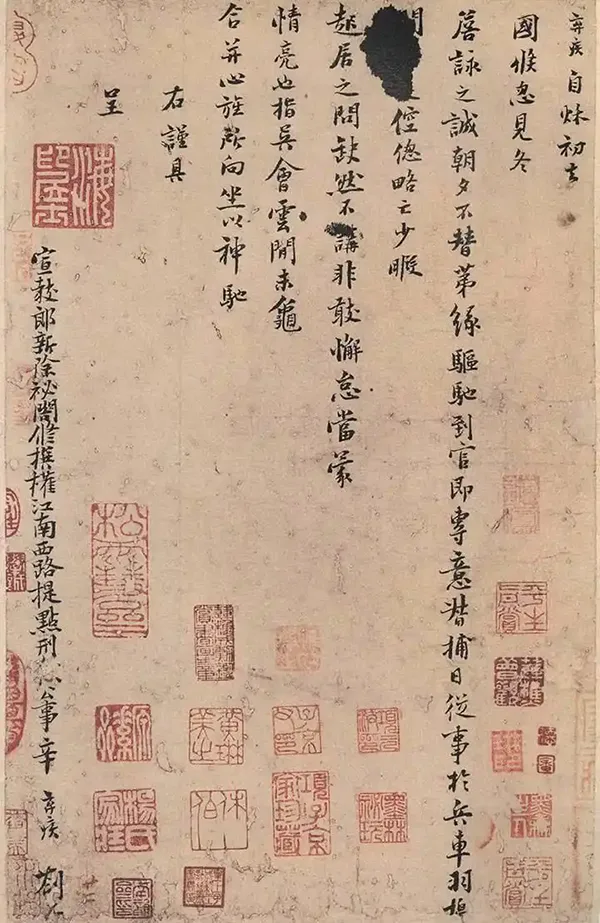

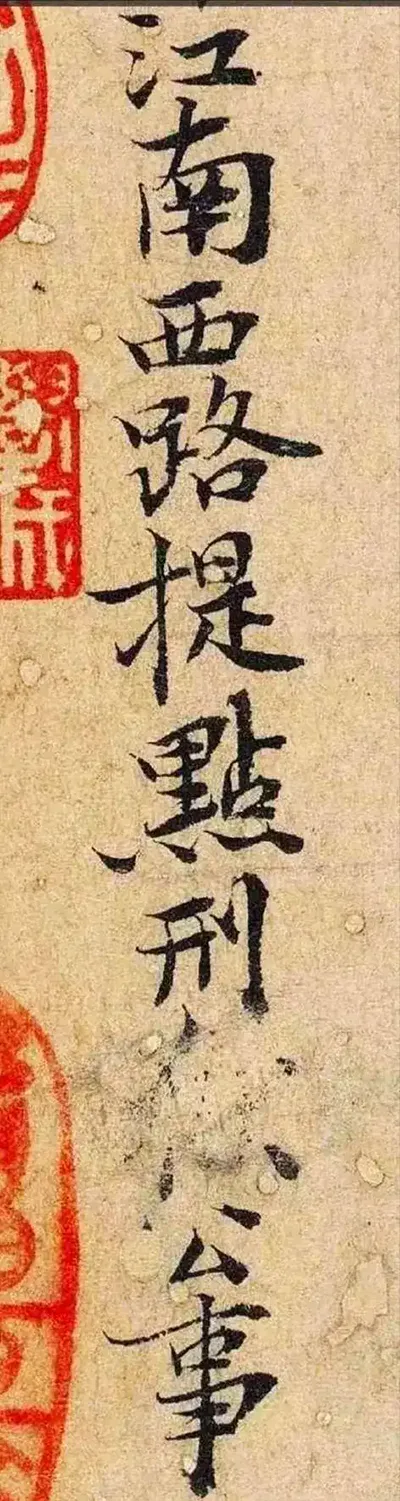

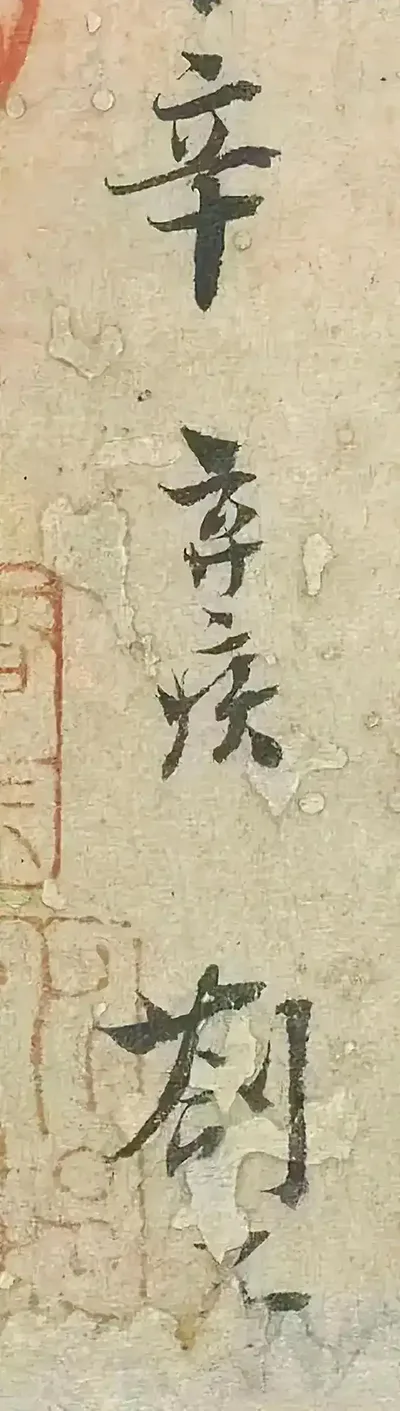

辛弃疾唯一传世的书法真迹,是现藏于北京故宫博物院的《去国帖》。这是一幅纸本册页,纵 33.5 厘米,横 21.5 厘米,行楷书,共 10 行,110 字 ,内容为酬应类的私人信札,表达了对友人的思念和未能及时回复的歉意。

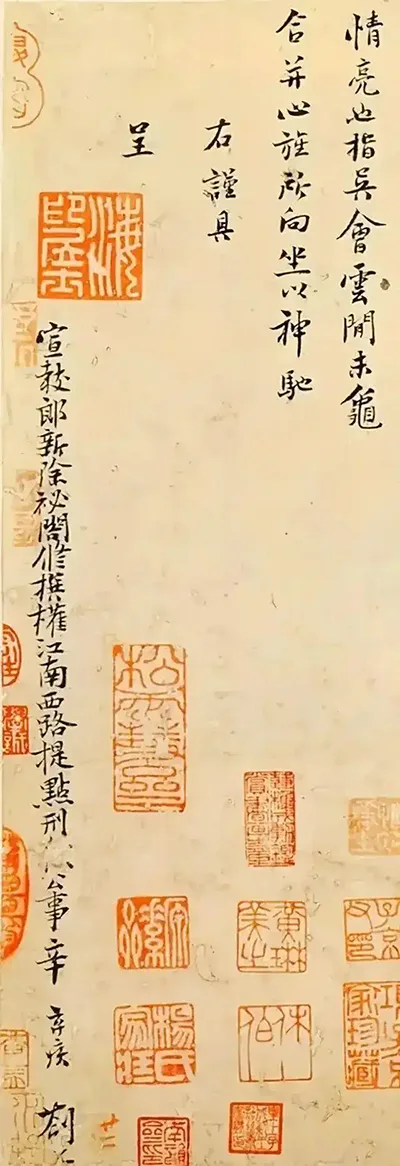

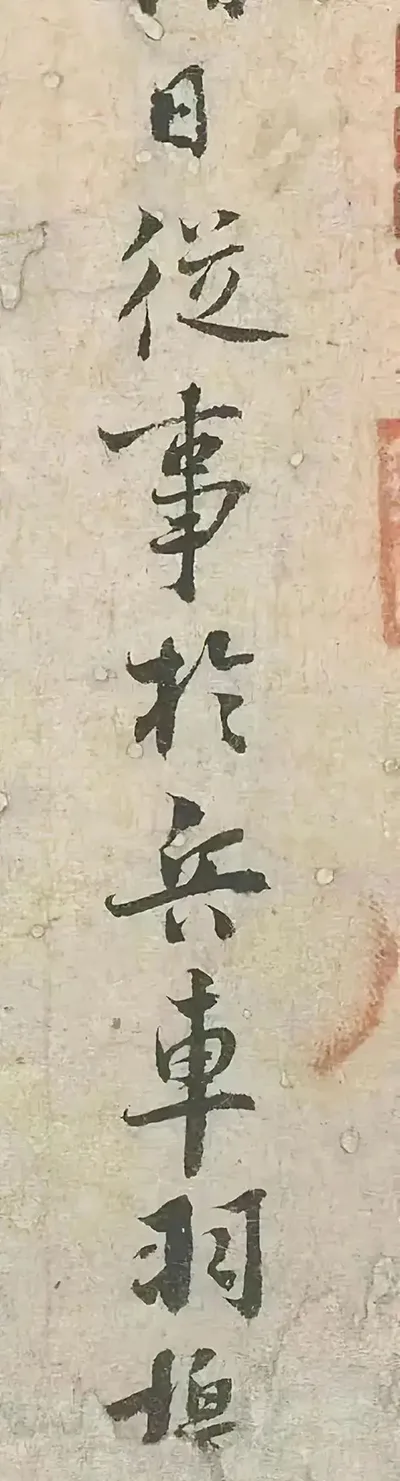

《去国帖》写于南宋淳熙二年(1175 年)冬季,时年 36 岁的辛弃疾正处于人生的关键转折期。此前,他在杭州担任仓部郎官,然而仅仅半年之后,便接到调令,前往江西出任提点行狱。这一职务的变动,意味着辛弃疾将肩负起更为重要的责任,投身于复杂的政务与军事事务之中。当时,湖北地区爆发了赖文政领导的茶贩起义,起义军凭借着顽强的斗志和灵活的战术,多次击败前来镇压的官军,使得局势愈发紧张。辛弃疾到任江西后,迅速全身心地投入到平叛工作中,“专意督捕,日从事于兵车羽檄间” ,每日忙于军事指挥与公文往来,全力讨捕赖文政。经过周密的部署和激烈的战斗,辛弃疾成功将赖文政诱杀于江州,成功平息了这场起义,展现出卓越的军事才能和果敢的决策力。

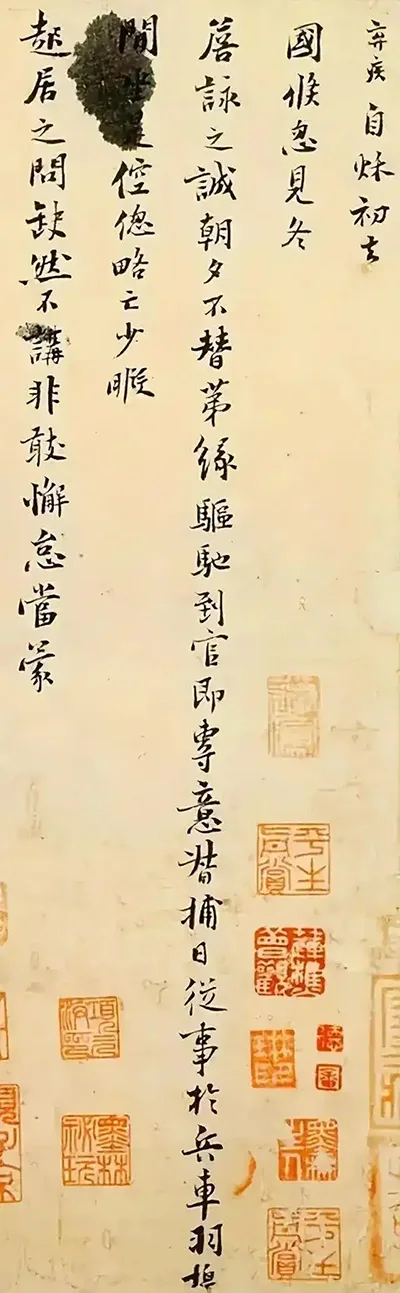

在《去国帖》中,辛弃疾写道:“弃疾自秋初去国,倏忽见冬,詹咏之诚,朝夕不替。第缘驱驰到官,即专意督捕,日从事于兵车羽檄间,坐是倥偬,略无少暇。起居之问,缺然不讲,非敢懈怠,当蒙情亮也。” 这段文字真挚地表达了他因忙于政务而未能及时问候友人的歉意,尽管身处繁忙的战事之中,他对友人的思念却丝毫未减。“指吴会云间,未龟合并。心旌所向,坐以神驰。” 则流露出他对与友人相聚的期盼,以及对故乡的深深眷恋,即便身处远方,心中也时刻牵挂着临安和友人。

秀气的字迹,别样的风格

初看《去国帖》,很多人的第一反应都是惊讶,甚至怀疑这是否真的出自辛弃疾之手。毕竟,在人们的印象中,辛弃疾是一位在战场上冲锋陷阵的将领,是写下 “金戈铁马,气吞万里如虎” 这般豪迈词句的豪放派词人 ,他的字迹理应也充满了磅礴的气势和不羁的豪情。然而,展现在眼前的《去国帖》,却是如此的秀气内敛,宛如一位文质彬彬的书生所书,与辛弃疾的 “人设” 形成了巨大的反差。

从书法风格上看,《去国帖》以行楷书为主,用笔细腻精到,起笔多顺锋而入,轻盈灵动,收笔处或轻提或回锋,沉稳含蓄 。笔画的粗细变化微妙,富有节奏感,如 “辛” 字的撇捺,舒展流畅,粗细适中,给人以优雅之感;“疾” 字的点画,灵动多变,似有生命一般。在用笔上,辛弃疾将中锋与侧锋巧妙结合,使线条富有立体感和质感,转折处棱角分明、干净利落,毫不拖泥带水,如 “国” 字的外框,转折处刚劲有力,彰显出书法功底 。

《去国帖》的结构也十分精巧,字体修长且略带欹侧,呈现出一种动态的美感。字与字之间,或大小相参,或疏密相间,顾盼呼应,和谐统一 。比如 “起居之问” 四个字,“起” 字较大,笔画舒展,“居” 字稍小,紧凑内敛,“之” 字轻盈灵动,“问” 字端庄稳重,四个字组合在一起,错落有致,富有变化。这种结构上的处理,既体现了辛弃疾对书法形式美的独特理解,也展现出他驾驭文字的高超能力 。

在章法布局上,《去国帖》采用了纵有行、横无列的形式,行与行之间疏密得当,气息贯通 。整幅作品虽为信札,但布局严谨,首尾呼应,给人以一气呵成之感 。从第一行的 “弃疾自秋初去国” 到最后一行的 “辛弃疾札子”,每行字数不等,长短错落,形成了一种自然的节奏感。同时,字里行间还透露出一种平和、沉稳的气息,与辛弃疾豪放的词风截然不同 。

书法背后的辛弃疾

辛弃疾书法风格的形成,与他的生平经历和性格特点密切相关 。辛弃疾出生于被金人占领的北方,自幼目睹了百姓在金兵铁蹄下的悲惨生活,这在他心中埋下了抗金复国的种子。他的一生,都在为实现恢复中原的理想而努力,这种坚定的信念和强烈的爱国情怀,贯穿于他的文学创作和人生追求之中 。

虽然辛弃疾是一位豪情万丈的英雄,但他并非只有粗犷豪放的一面。他的内心世界同样细腻丰富,有着文人的儒雅和柔情 。在他的词作中,既有 “金戈铁马,气吞万里如虎” 的豪迈,也有 “众里寻他千百度,蓦然回首,那人却在,灯火阑珊处” 的婉约 。这种刚柔并济的性格特点,也反映在了他的书法作品中。《去国帖》的秀气,并非是柔弱无力,而是在细腻的笔触中蕴含着坚韧和力量,就像辛弃疾在困境中依然坚守着自己的信念,不屈不挠 。

从书法传承的角度来看,辛弃疾的书法也受到了当时书法潮流的影响 。宋代是中国书法史上的一个重要时期,“宋四家”(苏轼、黄庭坚、米芾、蔡襄)的书法风格对后世产生了深远的影响 。辛弃疾身处宋代,自然也受到了这种书法氛围的熏陶 。在《去国帖》中,我们可以看到一些与 “宋四家” 书法相似的地方,比如用笔的灵动、结构的欹侧等,这些都表明辛弃疾在书法学习上借鉴了前人的经验,并融入了自己的理解和风格 。

以上就是谁能想到!金戈铁马的辛弃疾,字比词还温柔的详细内容,更多请关注墨韵书香其它相关文章!

转载注明出处并添加链接:墨韵书香 » 谁能想到!金戈铁马的辛弃疾,字比词还温柔

墨韵书香

墨韵书香