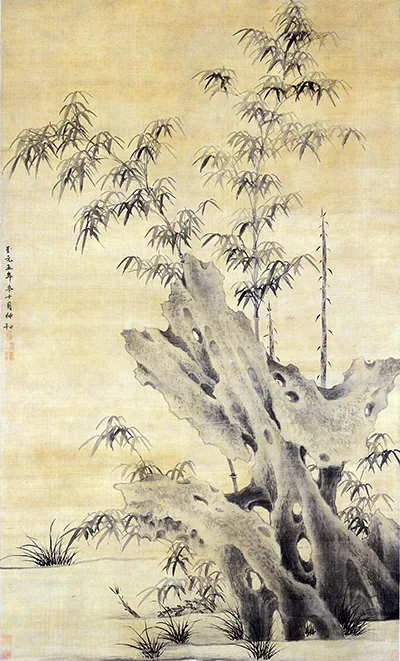

- 作品名称:《竹石图》

- 作者:谢庭芝,字仲和,号雪村,江苏昆山人,生卒年不详,元代画家,工诗善书画,尤其擅墨竹。

- 创作年代:至元五年(公元 1339 年)。

- 规格:立轴,绢本,水墨,纵 173.2 厘米,横 105.1 厘米。

- 收藏地点:北京故宫博物院。

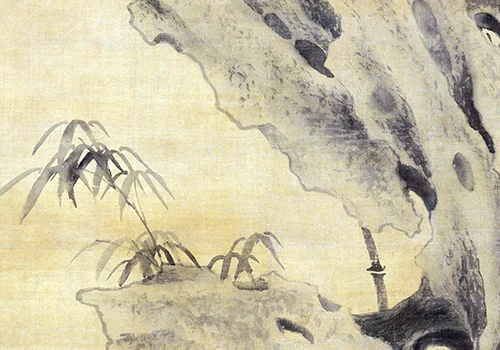

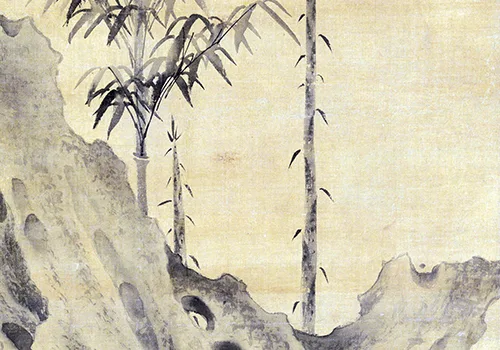

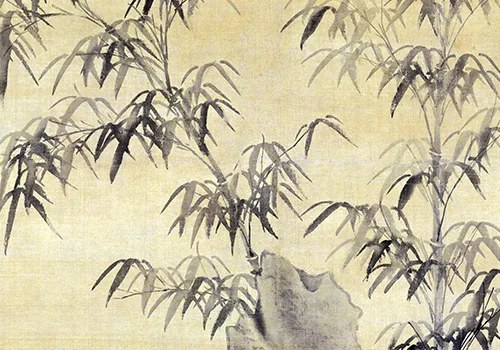

- 画面内容:图绘坡草湖石,右下角有一块巨大湖石,上端分开,右边湖石顶部呈尖角,左侧湖石上端较为平缓,湖石上大下小,向左倾斜。湖石后倚石有疏竹两竿,右侧一竿高耸直指,左侧一竿向左上伸展。画面下端坡石上有几株丛竹和几簇兰花,新笋数枝破土而出。

至正十二年的深秋,烟雨笼罩着苏州城。谢庭芝独自坐在沧浪亭畔的书斋里,望着窗外被风雨吹打的竹子,心中感慨万千。此时的元朝,社会动荡不安,百姓生活困苦,身为文人的他虽有满腔抱负,却难以施展。

谢庭芝自幼痴迷绘画,尤其擅长画竹。他常常整日守在竹林中,观察竹子在不同时节、不同天气下的姿态。竹子那坚韧挺拔、不屈不挠的精神,深深打动着他。这日,风雨中的竹子让他突然有了创作的冲动。他铺开宣纸,拿起毛笔,蘸满墨汁,在纸上挥毫泼墨。

随着笔尖在纸上游走,一株株竹子跃然纸上。有的竹枝被风雨压弯,却始终不肯折断;有的竹叶在风中翻飞,似在与命运抗争。画面下方,几块嶙峋的石头点缀其间,与竹子相互映衬,共同构成了一幅充满生命力与抗争精神的画面。谢庭芝给这幅画取名为《竹石图》,他希望通过这幅画,表达自己在乱世中坚守本心、不屈不挠的信念。

《竹石图》完成后,在苏州文人圈中引起了不小的轰动。大家纷纷赞叹谢庭芝精湛的画技,以及画作中所蕴含的深刻意境。然而,好景不长,战火很快蔓延到了苏州。谢庭芝不得不带着家人四处逃亡,慌乱之中,他将《竹石图》藏在了一位好友家中。

多年后,战火平息,谢庭芝回到苏州,却发现好友早已不知去向,《竹石图》也下落不明。他四处打听,始终没有画作的消息,只能带着遗憾离开了人世。

时光流转,到了清代。收藏家孙承泽偶然间在一个古董商手中发现了《竹石图》。他一眼就被这幅画吸引,凭借着多年的收藏经验,他看出这是一幅难得的佳作。孙承泽不惜花费重金将《竹石图》买下,带回自己的收藏室。他对这幅画爱不释手,常常独自欣赏,品味画中蕴含的深意。

孙承泽将《竹石图》视为珍宝,精心收藏。然而,随着清朝末年局势的动荡,孙承泽的家族也逐渐走向衰落。为了保护这幅珍贵的画作,他将《竹石图》交给了一位可靠的亲戚保管。

这位亲戚带着《竹石图》四处漂泊,躲避战乱。有一次,他们在逃亡途中遭遇了土匪,土匪们觊觎画作,想要抢夺。亲戚拼死保护,在混乱中带着画作逃进了深山。深山里环境恶劣,他们缺衣少食,但亲戚始终将《竹石图》看得比自己的生命还重要。

后来,新中国成立,局势逐渐稳定。这位亲戚觉得是时候让《竹石图》有一个更好的归宿了。他将画作捐赠给了北京故宫博物院。

当《竹石图》进入故宫博物院时,专家们对它进行了细致的鉴定和修复。他们被这幅画的艺术价值所震撼,决定将它列为珍贵藏品,向世人展示。

如今,在故宫博物院的展厅里,《竹石图》静静地挂在墙上。无数游客驻足观赏,被画中竹子的坚韧和石头的苍劲所吸引,感受着元代画家谢庭芝通过笔墨传递出的精神力量。这幅历经风雨的画作,跨越了数百年的时光,终于找到了它最终的归宿,继续向后人诉说着那段充满传奇色彩的历史。

转载注明出处并添加链接:墨韵书香 » 《竹石图》:从元末战火中闯出的丹青传奇

墨韵书香

墨韵书香