苏轼(苏东坡)的诗词、书法、绘画和人格魅力至今仍为人们津津乐道。然而,在苏轼的光环背后,有一位鲜为人知却同样传奇的人物——杨世昌。他不仅是苏轼的挚友,还是一位道士、酿酒大师、画家和医学家。他的传世画作《崆峒问道图》被誉为国宝,而他与苏轼的交游轶事更是宋代文化史上的一段佳话。

今天,就让我们走进杨世昌的世界,揭开这位北宋道士的神秘面纱,探寻他与苏轼的深厚情谊,以及《崆峒问道图》背后的传奇故事。

杨世昌,字子京,西蜀绵竹人,是北宋时期一位颇具传奇色彩的道士。他精通绘画、酿酒、医学和道学,尤其擅长吹箫。苏轼与杨世昌的相识,源于一次偶然的机会。

元丰五年(1082年),苏轼因“乌台诗案”被贬黄州(今湖北黄冈)。在黄州的岁月里,苏轼的生活虽然清贫,但精神世界却异常丰富。他常常与友人泛舟赤壁,饮酒赋诗,留下了《赤壁赋》和《念奴娇·赤壁怀古》等千古名篇。而杨世昌,正是这段时光中的重要人物。

据史料记载,杨世昌曾两次陪同苏轼泛舟赤壁。在《前赤壁赋》中,苏轼写道:“客有吹洞箫者,倚歌而和之。”这位吹箫的“客”,正是杨世昌。他的箫声悠扬婉转,仿佛能穿透时空,将人带入一种超然物外的境界。苏轼在箫声中感慨万千,写下了“寄蜉蝣于天地,渺沧海之一粟”的千古名句。

而在《后赤壁赋》中,苏轼更是将杨世昌的形象神秘化。他写道:“适有孤鹤,横江东来……梦一道士,羽衣蹁跹,过临皋之下。”苏轼醒来后推测,这位道士正是杨世昌所化的孤鹤。这一典故不仅为杨世昌增添了几分仙风道骨的气质,也体现了苏轼对这位挚友的深厚情谊。

除了吹箫,杨世昌还以酿酒技艺闻名。他精通绵竹蜜酒的酿造方法,并将这一秘方传授给了苏轼。苏轼在《蜜酒歌》序文中写道:“西蜀道士杨世昌,善作蜜酒,绝醇酽。余既得其方,作此歌遗之。”诗中描述蜜酒“三日开瓮香满城”,苏轼甚至在贬谪期间以此酒消愁,成为他创作的灵感来源。

杨世昌的蜜酒不仅是一种饮品,更是一种文化的象征。它融合了道家的养生理念和宋代的酒文化,成为苏轼与杨世昌友谊的见证。苏轼在黄州期间,常常与杨世昌对饮蜜酒,畅谈人生与艺术。这种酒香四溢的时光,不仅抚慰了苏轼的心灵,也激发了他的创作灵感。

值得一提的是,杨世昌的蜜酒配方并未失传。明代崇祯年间,绵竹刘宇亮家族根据杨世昌的秘方改良酿造工艺,创立了“天官酒坊”。这一传统延续至今,演变为现代“山水熊猫酒”,成为宋代蜜酒文化的活化石。

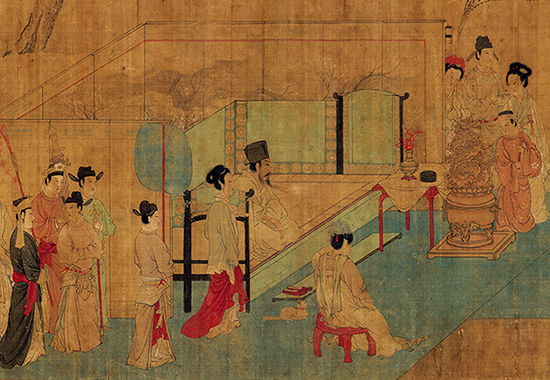

杨世昌还是一位杰出的画家。他的传世画作《崆峒问道图》被誉为国宝,现藏于故宫博物院。这幅画取材自《庄子·在宥》中黄帝问道广成子的故事,描绘了轩辕黄帝赴崆峒山向仙人广成子求教长生之术的场景。

画中,广成子斜坐石榻,黄帝跪拜陈辞,衣纹采用“游丝描”技法,风格高古。整幅画作不仅展现了杨世昌高超的绘画技艺,还蕴含了深厚的道教文化内涵。作为五代以来唯一存世的著名道士画作,《崆峒问道图》被视为道教文化与文人画结合的典范。

明代收藏家冯仲彝对这幅画珍若拱璧,并在画后附上题跋,称其为“千古画师”之作。此外,故宫博物院还藏有明代戴进的《洞天问道图》,两幅画作均以黄帝问道为题材,但杨世昌的版本以人物刻画见长,戴进则偏重山水意境,形成宋明画风的鲜明对比。

杨世昌不仅是一位艺术家,还是一位医学家。北宋元祐年间,苏轼任杭州知州时遭遇瘟疫,杨世昌携“圣散子”药方前往救治数万百姓。这一药方不仅挽救了无数生命,还体现了杨世昌的道学理念——济世救民。

此外,杨世昌还建议苏轼治理西湖污染,间接促成了“苏堤春晓”等水利工程的修建。他的道学理念不仅体现在艺术和医学上,还融入了他对自然与社会的关怀。

杨世昌的一生,是道士、画家、酿酒大师与医学家的完美结合。他与苏轼的交游轶事、《崆峒问道图》的艺术成就,以及济世救民的传说,共同构成了一幅生动的文化图景。

他的蜜酒配方延续至今,成为宋代酒文化的重要遗产;他的画作被誉为国宝,为后世研究道教艺术与文学互动提供了珍贵素材;他的医学贡献和道学理念,则体现了宋代文人道士的独特风采。

黄帝问道崆峒山的故事:

- 首次问道:黄帝一统中原后的第十九年,想要更好地治理天下,听说有个高人广成子住在崆峒山,于是带着文武百官乘车到了崆峒山。当时广成子正与仙友赤松子对弈,黄帝见到广成子便询问如何获取天地间的灵气以帮助五谷生长,以及如何主宰阴阳、安邦定国。广成子摇摇头说黄帝所说的是人为的道,是权谋和伪善,与天道无关,还说黄帝治理天下的方式不对,没有资格谈论大道。黄帝闻言羞愧,回去后不再接手权力,苦思大道。

- 再次问道:三个月后,黄帝决心再去崆峒山,这次他仅带了贴身侍卫,一步一步登上崆峒山,脚掌破了就用膝盖行走,十分虔诚。见到广成子后,黄帝不再问天下大事,而是请教治身如何得以长久。广成子见黄帝态度诚恳,便开口点拨道:“至道之精,窈窈冥冥;至道之极,昏昏默默。无视无听,抱神以静,形将自正;必静必清,无劳汝心,无摇汝精,存神定气,乃可长生。目无所见,耳无所闻,心无所知,汝将守形,形乃长生。故我修身千二百岁矣,吾形未常衰。” 黄帝听后醍醐灌顶,有所顿悟。回去后,黄帝认为治国与治身相通,身可长生不老,国能长治久安。

以上就是北宋道士杨世昌:苏轼的挚友、酿酒大师与《崆峒问道图》背后的故事的详细内容,更多请关注墨韵书香其它相关文章!

转载注明出处并添加链接:墨韵书香 » 北宋道士杨世昌:苏轼的挚友、酿酒大师与《崆峒问道图》背后的故事

墨韵书香

墨韵书香