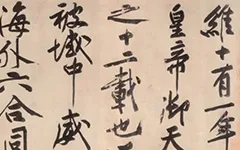

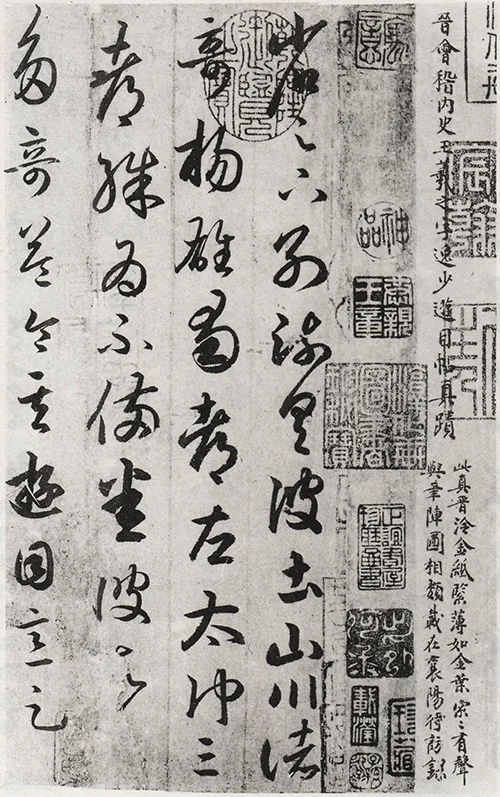

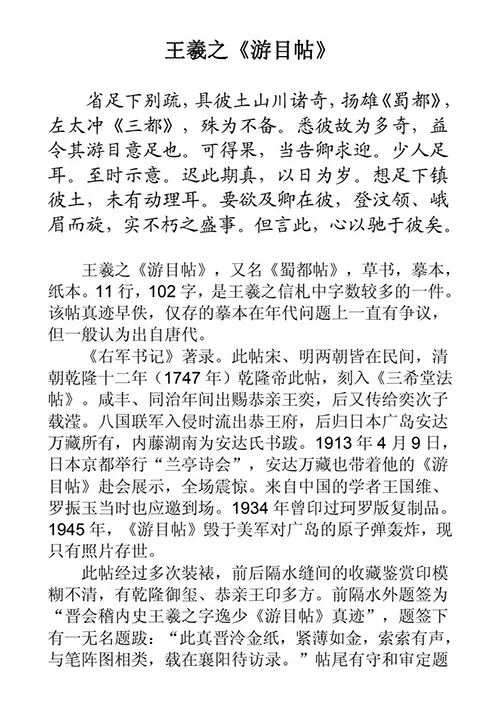

《游目帖》是王羲之写给益州刺史周抚的一封信,信中表达了他对蜀地山水风光的向往。王羲之在信中写道:“省足下别疏,具彼土山川诸奇。扬雄《蜀都》、左太冲《三都》,殊为不备。悉彼故为多奇,益令其游目意足也。”

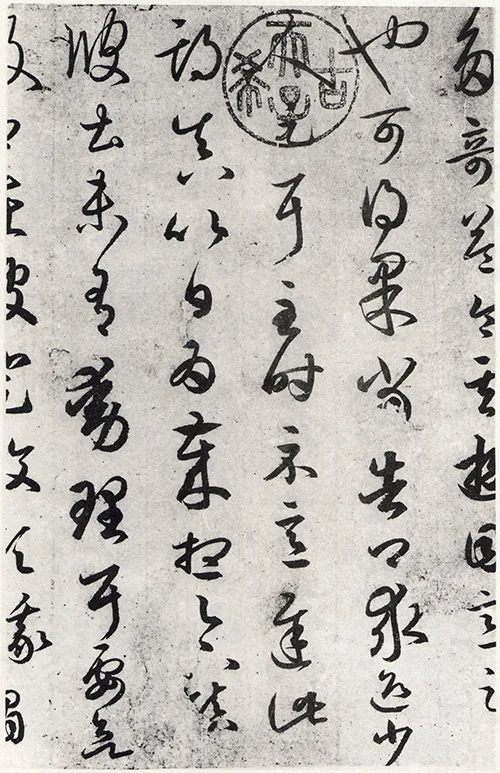

这段话的意思是,周抚曾写信向王羲之描述蜀地的山川奇景,王羲之读后深感扬雄的《蜀都赋》和左思的《三都赋》未能详尽描绘蜀地的美景,因而心生游历之念。王羲之在信中进一步写道:“要欲及卿在彼,登汶岭、峨眉而旋,实不朽之盛事。”

他希望能与周抚一同登上汶岭和峨眉山,领略蜀地的壮丽风光。这种对自然的热爱和对友情的珍视,使得《游目帖》不仅是一幅书法作品,更是一封充满情感的信札。

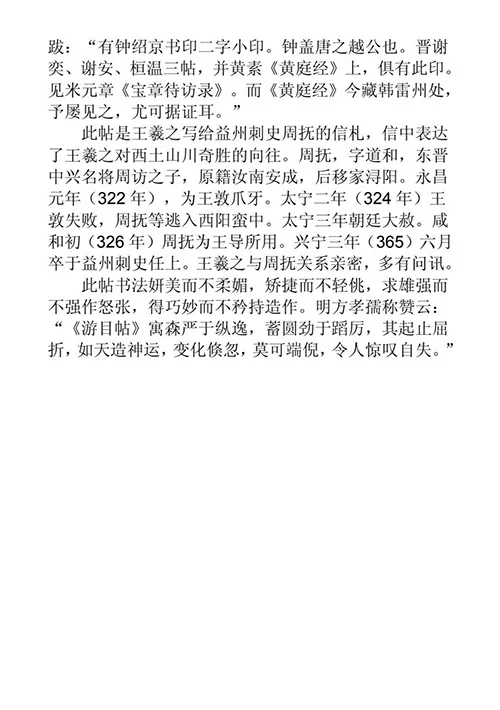

唐代是中国书法的黄金时代,而唐太宗李世民和武则天都是王羲之的“铁粉”。李世民曾下令广泛搜集王羲之的真迹,甚至不惜以重金收购。据传,李世民为了得到王羲之的《兰亭序》,曾派人从辩才和尚手中骗取,最终将其陪葬于昭陵。

《游目帖》作为王羲之草书的代表作之一,自然也被收入唐代内府。唐代书法家褚遂良曾对《游目帖》进行鉴定和临摹,使其成为宫廷珍藏的瑰宝。武则天时期,王羲之的书法更是被奉为“国宝”,《游目帖》也因此得以完好保存。

北宋时期,宋太宗赵光义对王羲之书法极为重视,命人编纂《淳化阁帖》,这是中国历史上第一部官刻书法丛帖。《游目帖》被收录其中,成为后世学习晋人书法的重要范本。

《淳化阁帖》的编纂不仅使《游目帖》得以广泛流传,还奠定了王羲之在中国书法史上的至高地位。宋代文人纷纷临摹《游目帖》,并将其视为书法艺术的巅峰之作。

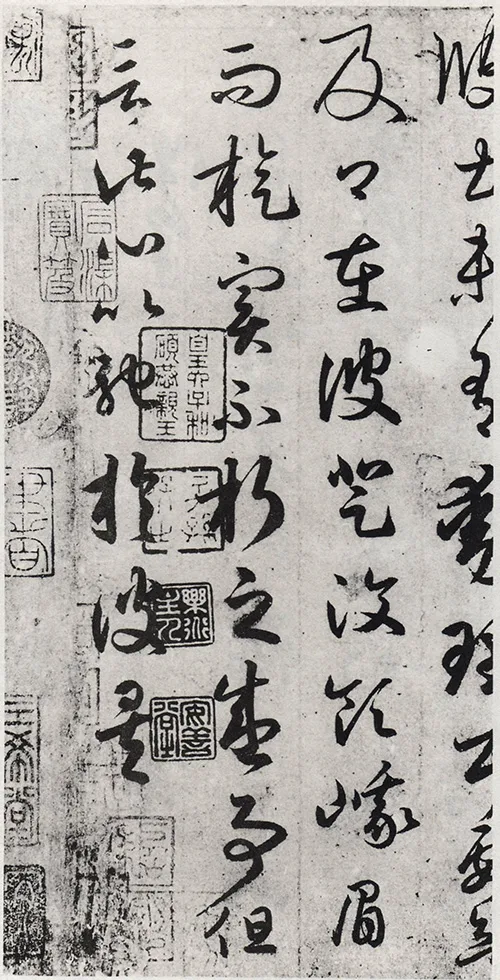

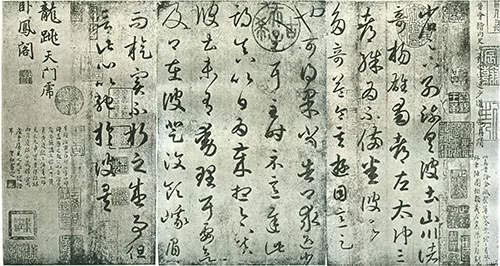

明代学者方孝孺曾为《游目帖》作跋,称其“寓森严于纵逸,蓄圆劲于蹈厉,其起止屈折,如天造神运,变化倏忽,莫可端倪,令人惊叹自失”。

这一评价不仅彰显了《游目帖》的艺术价值,也使其在明代文人中备受推崇。方孝孺的跋文成为后世研究《游目帖》的重要文献,也为这幅作品增添了更多的文化内涵。

乾隆皇帝是清代最著名的艺术收藏家之一,他对王羲之书法极为珍视。乾隆曾多次为《游目帖》题跋,并在卷首题写“得之神功”四字,表达对王羲之书法的敬仰。

乾隆还将《游目帖》与《快雪时晴帖》并称为“难为伯仲”,并将其刻入《三希堂法帖》。这一举动不仅提升了《游目帖》的地位,也使其成为清代宫廷收藏的象征。

清末,恭王府的藏品逐渐流散,《游目帖》也被日本商人安达万藏购得。1945年,广岛原子弹爆炸导致《游目帖》原迹被毁,仅存珂罗版复制品。这一事件成为书法史上的巨大遗憾,但也让《游目帖》的传奇更加深入人心。

2006年,中国文物出版社与日本二玄社合作,利用高科技手段对《游目帖》进行复原。复原后的作品几乎与原作无异,使这一书法瑰宝得以“起死回生”。

《游目帖》其用笔俊朗,字字转折提按有度,被誉为“中华草书之王”。明代学者称其“妍美而不柔媚,矫捷而不轻佻”,是学习晋人书法的必临范本。

《游目帖》不仅是王羲之书法艺术的巅峰之作,更是中国书法史上的传奇。从唐代皇室的珍藏到近代的流落与复原,它的故事跨越千年,见证了中华文化的辉煌与沧桑。今天,我们通过复原版《游目帖》,依然能感受到王羲之笔下的“天造神运”与“中和雅致”。

以上就是《游目帖》:王羲之草书的千年传奇,从蜀地之梦到广岛余烬的绝美重生的详细内容,更多请关注墨韵书香其它相关文章!

转载注明出处并添加链接:墨韵书香 » 《游目帖》:王羲之草书的千年传奇,从蜀地之梦到广岛余烬的绝美重生

墨韵书香

墨韵书香