张彦辅,这位元代画坛上的神秘人物,身份颇为独特。他是一名道士,终日身着道袍,修行于道观之中。在那个文人墨客辈出的时代,画家们大多在尘世的喧嚣中寻找灵感,而张彦辅却在道观的清幽环境里,以独特的视角观察世界。他常与山川、竹石为伴,这些自然元素成为他画作中永恒的主题。道观的生活让他的心境更加平和,也赋予了他的画作一种超脱尘世的气质。

有一天,张彦辅漫步在道观后的山林中,阳光透过茂密的竹叶洒在地上,形成一片片斑驳的光影。竹林中,一只小鸟在枝头欢快地跳跃、啼鸣。这一瞬间的美好深深触动了他,回到道观后,他便迫不及待地拿起画笔,想要将这一幕永远留存下来。于是,《棘竹幽禽图》的创作灵感就此诞生。

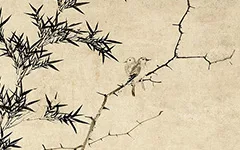

《棘竹幽禽图》现藏于北京故宫博物院,这幅画绢本设色,纵 20.2 厘米 ,横 102.7 厘米 ,尺幅虽不算宏大,却在有限的空间内展现出了无限的生机。画面中,一块形态奇特的秀石占据了画面的中心位置,它纹理清晰,仿佛在诉说着岁月的故事。秀石周围,几竿修长的竹子挺拔而立,竹叶疏密有致,有的相互交错,有的随风摇曳。在竹子之间,棘条穿插其中,棘条上的尖刺虽小,却被描绘得栩栩如生。一只小鸟静静地栖息在棘条之上,它羽毛丰满,眼睛炯炯有神,仿佛在凝视着远方。整幅画将自然的和谐之美展现得淋漓尽致,让人仿佛能听到鸟儿的啼鸣和微风拂过竹林的沙沙声。

张彦辅在创作这幅画时,以中锋用笔来描绘竹子,线条刚劲有力,如同书法中的篆书一般,展现出竹子坚韧不拔的气质。竹叶则用侧锋快速扫出,笔墨浓淡相宜,有的地方墨色浓重,表现出竹叶的茂密;有的地方墨色浅淡,给人一种空灵之感。在描绘棘条时,他运用了顿挫的笔法,使棘条的线条富有变化,仿佛能感受到棘条的坚韧和粗糙。而小鸟的羽毛则是用细腻的笔触一根一根地描绘出来,设色淡雅,却又能表现出羽毛的质感和光泽。这种刚柔并济的笔墨表达,让画面充满了诗意。

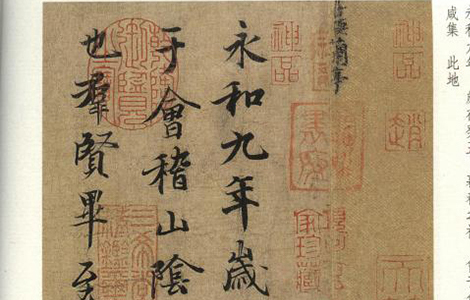

从构图上看,张彦辅巧妙地运用了疏密对比的手法。画面的中心部分,秀石、竹子和棘条相互交织,形成了一个较为密集的区域;而画面的四周则留出了大片的空白,给人一种开阔、空灵的感觉。这种疏密有致的布局,使画面既富有层次感,又不会显得过于拥挤。同时,张彦辅还巧妙地将题诗安排在画面的空白处,题诗的字体与画面的风格相得益彰,不仅没有破坏画面的整体美感,反而为画作增添了一份文化底蕴。

这幅画完成后,在当时的画坛引起了不小的轰动。许多文人墨客纷纷前来观赏,并在画上留下了自己的题跋。这些题跋就像是一场跨越时空的对话,让我们能够了解到不同时代的人对这幅画的理解和感受。其中一位题跋者这样写道:“观此画,如入山林,闻鸟语,感清风,真妙笔也。” 这句题跋生动地表达了他对画作的喜爱之情。随着时间的推移,《棘竹幽禽图》的名气越来越大,它开始在不同的收藏家手中流转。

然而,在历史的动荡岁月中,《棘竹幽禽图》也经历了许多波折。在朝代更迭、战乱频繁的时期,它曾一度下落不明。有人说它被战火焚毁,有人说它被藏在了某个隐秘的角落。直到近现代,一位收藏家在一次偶然的机会中,在一个古董市场上发现了这幅画。当时,它被随意地放置在一个角落里,画面已经有些破损,但收藏家凭借着敏锐的眼光,一眼就认出了这是张彦辅的《棘竹幽禽图》。他欣喜若狂,不惜重金将其买下。此后,经过专业的修复师精心修复,《棘竹幽禽图》终于恢复了往日的光彩,并被捐赠给了北京故宫博物院。

以上就是解锁《棘竹幽禽图》:元代艺术殿堂里的隐秘瑰宝的详细内容,更多请关注墨韵书香其它相关文章!

转载注明出处并添加链接:墨韵书香 » 解锁《棘竹幽禽图》:元代艺术殿堂里的隐秘瑰宝

墨韵书香

墨韵书香