被忽视的书法大师

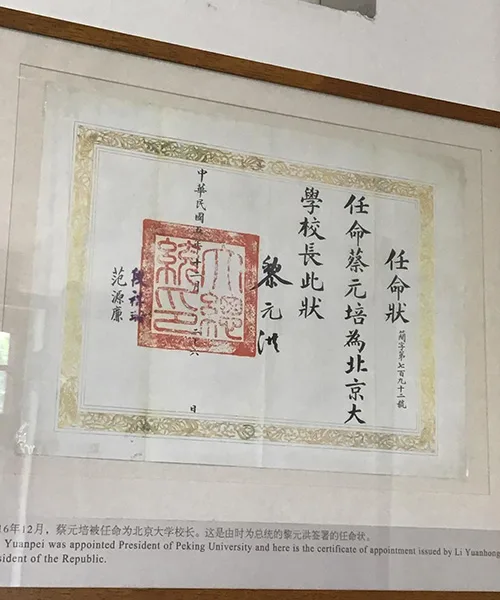

在北京大学的历史长河中,蔡元培校长的名字如同一座巍峨的丰碑,屹立不倒。他对北大的革新,开 “学术” 与 “自由” 之风,让北大从旧时代的学府转变为新文化运动的中心,成为无数北大学子心中的精神灯塔,被尊为北大 “永远的校长”。人们对他在教育理念、思想启蒙等方面的成就耳熟能详,他提出的 “思想自由,兼容并包” 的教育方针,影响深远,使得北大汇聚了陈独秀、李大钊、鲁迅等一大批思想先进、才华横溢的学者 ,共同推动了中国近代思想文化的变革。

然而,这位被众多光环笼罩的教育家,同时也是一位在书法领域有着深厚造诣的大家,他的书法成就却常常被其教育功绩所掩盖,鲜少被大众提及。

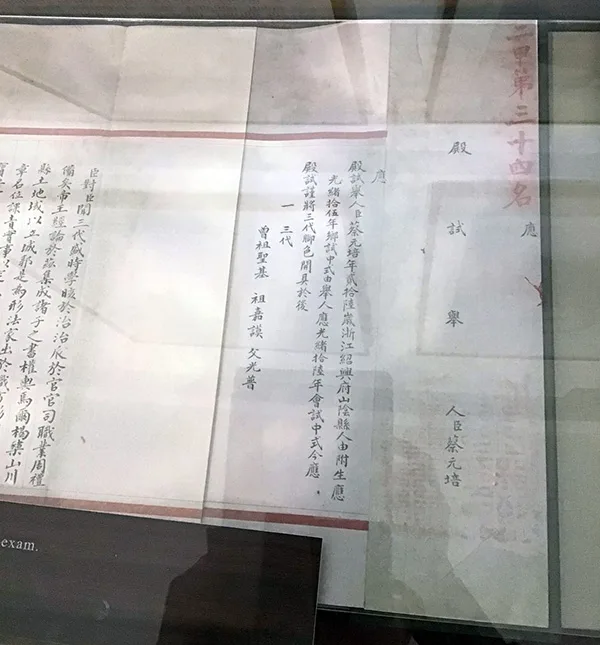

蔡元培出生于浙江绍兴山阴县的一户书香门第,自幼便在浓厚的文化氛围中熏陶成长。他的科举之路堪称传奇,4 岁入家塾,17 岁中秀才,22 岁中举人,25 岁时更是高中进士,由光绪钦点为第二甲三十四名,也就是全国第三十七名。在那个科举竞争极为激烈的时代,许多人穷尽一生都难以中举,而蔡元培却能在短短数年内连中三元,其才学之高令人惊叹。

开挂的科举人生

1883 年,15 岁的蔡元培首次踏入科举考场,虽然初试失利,但他并未气馁,反而更加刻苦钻研。仅仅两年后,17 岁的他便成功考中秀才,迈出了科举之路的关键一步 。

1889 年,22 岁的蔡元培参加浙江乡试,他凭借着扎实的学识和独特的见解,在众多考生中脱颖而出,高中举人。当时的考官对他的文章赞赏有加,称其 “语无泛设,引证宏博,词意整饬”。 这次中举,让蔡元培在当地声名鹊起,也为他的科举之路增添了浓墨重彩的一笔。

1892 年,蔡元培进京参加会试,再次展现出非凡的才华,顺利通过考试成为贡士。随后的殿试中,他以一篇逻辑严密、见解独到的策论,赢得了光绪皇帝的青睐,被钦点为第二甲三十四名进士,全国排名第三十七。这一成绩在当时引起了不小的轰动,毕竟在科举时代,能在殿试中取得如此优异的成绩,是无数读书人梦寐以求的荣耀。 而蔡元培能够在 25 岁的青春年华就达成这一成就,足见其天赋异禀和学识渊博。

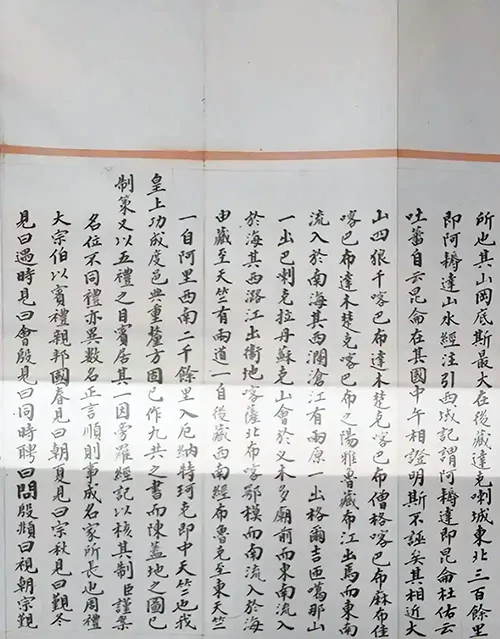

值得一提的是,蔡元培的殿试卷内容是一篇关于西藏地理的策论。在这篇策论中,他不仅展现出对西藏地区地理风貌、人文历史的深入了解,还提出了许多具有前瞻性的见解,如加强对西藏的管理、促进民族融合等,这些观点在当时具有重要的现实意义,也反映出蔡元培广阔的视野和深刻的思考。 考官王蒿隐十分欣赏他的文章,助力他中试,因此便有人称元培是 “蒿隐门人” ,就连正考官翁同龢也称赞他 “年少通经,文极古藻,隽才也”。

殿试卷内容与背景

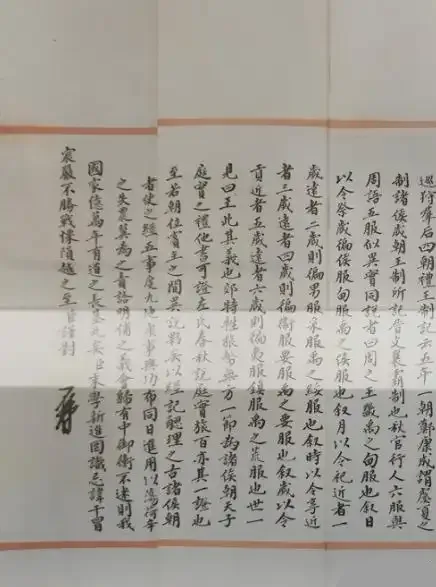

这份保存完好的殿试卷,如今看来,不仅仅是一份科举答卷,更是一份珍贵的历史文献,承载着蔡元培对国家大事的深刻思考和独到见解。

在当时的历史背景下,西藏地区的地理位置和战略意义备受关注。清政府面临着内忧外患的困境,西方列强对中国的领土虎视眈眈,西藏地区也成为了各方势力争夺的焦点。如何加强对西藏的管理,维护国家的统一和领土完整,成为了摆在清政府面前的一个重要问题。

蔡元培在策论中详细阐述了西藏的地理位置、历史沿革、民族宗教等方面的情况,并提出了一系列具有建设性的建议。他认为,西藏地处中国西南边陲,是中国的重要门户,具有重要的战略地位。加强对西藏的管理,不仅可以维护国家的统一和领土完整,还可以促进民族融合,加强民族团结。他主张在西藏地区设立专门的管理机构,加强对当地的政治、经济、文化等方面的管理;同时,他还建议加强对西藏地区的军事防御,防止外敌入侵。

别具一格的书法

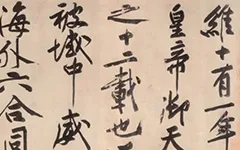

除了在策论内容上展现出卓越的见识,蔡元培的殿试卷在书法方面也有着独特的艺术魅力,从中可以一窥他深厚的书法功底和独特的书法风格。

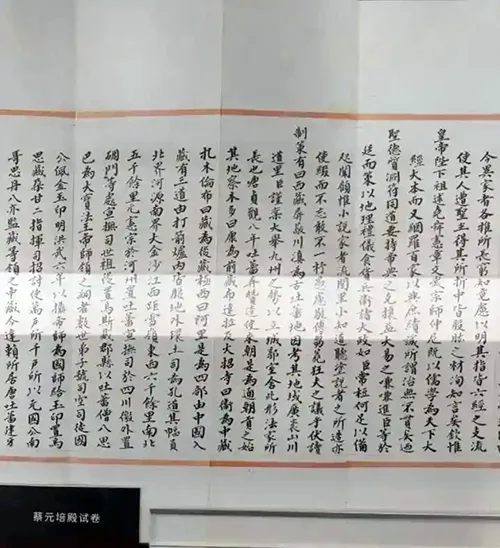

(一)“不完美” 的馆阁体

蔡元培自幼接受传统书法教育,启蒙时学习的 “馆阁体” 为他打下了坚实的书法基础。“馆阁体” 是明清时期科举考试要求的官方书体,其特点是字体方正、笔画规整、墨色乌黑、大小均匀,注重规范性和美观性,以迎合科举考官的审美标准 。在科举考试中,一手漂亮的 “馆阁体” 往往能给考官留下良好的印象,增加中试的机会。

然而,从蔡元培的殿试卷来看,他的 “馆阁体” 并非一流水准。与晚清其他进士,如张謇、康有为、刘春霖的书法相比,确实存在一定的差距。张謇的书法以行楷见长,笔画刚劲有力,结构严谨稳重,具有一种雄浑大气的美感;康有为的书法则融合了魏碑和行书的特点,笔画粗壮豪放,结体开张舒展,充满了创新和个性;刘春霖作为末代状元,其书法更是将 “馆阁体” 的精妙发挥到了极致,字体端庄秀丽,笔画圆润流畅,每一个字都仿佛精雕细琢而成 。相比之下,蔡元培的 “馆阁体” 在笔画的精致程度和结构的严谨性上略显不足,未能完全展现出 “馆阁体” 那种规整、秀美的特质。

(二)突破传统的风格

尽管蔡元培的 “馆阁体” 在当时的科举标准下算不上顶尖,但这也恰恰体现了他不拘泥于传统、勇于突破的精神。在他的殿试卷中,我们可以看到他在楷书之中融入了行书的笔意,使得字体更加灵动活泼,富有生气。这种楷中带行的风格,打破了 “馆阁体” 的刻板与单调,展现出他独特的书法个性 。

仔细观察蔡元培殿试卷的书法,我们可以发现他在笔法上有着独特的处理方式。他藏锋起笔,使得笔画含蓄内敛,不张扬;同时,他非常重视提按的变化,通过提按的轻重控制笔画的粗细和节奏,使笔画富有韵律感。在行笔过程中,他纯以中锋为主,中锋行笔使得笔画圆润饱满,富有立体感,线条刚柔并济,既具有力度感,又不失柔和之美 。起笔和收笔时,他沉着稳健,给人一种扎实、厚重的感觉;笔画的中间部分则挺拔有力,展现出坚韧的笔力。在转折之处,他巧妙地运用方圆并用的手法,使转折处既有方笔的刚劲果断,又有圆笔的柔和流畅,极具韧性 。

从笔画形态上看,他的撇画轻盈灵动,如同一缕清风,自然流畅;捺画则格外舒展,犹如展翅飞翔的大鹏,气势磅礴。这种独特的笔画处理方式,使得每个字都充满了动态感和生命力 。

在结构方面,蔡元培的书法结字端严肃整,体势开张,具有明显的颜真卿、苏轼书法的特点。他的字向右上方欹侧,形成一种独特的倾斜之势,给人以一种灵动、活泼的感觉。左右结构的字,他会刻意突出高低对比,使字的重心更加稳定,同时也增加了字的层次感和立体感 。竖画向外微凸,形成一种张力,使整个字看起来更加饱满、富有力量感 。此外,他还善于运用留白,通过巧妙的留白处理,增加了整体的空灵感,使得每个字的立体感更强,仿佛在纸上跳跃起来,给人以丰富的想象空间 。

从章法上看,蔡元培殿试卷的书法上下紧密相连,整齐有序,给人一种严谨、庄重的感觉。墨色浓淡均匀,全卷一丝不苟,极具庙堂气。这种章法布局,既体现了他对传统书法章法的尊重,又展现出他在书法创作中的严谨态度 。

蔡元培的书法风格与其教育理念和思想观念有着密切的联系。他提出的 “思想自由,兼容并包” 的教育方针,不仅体现在他对北大的改革中,也体现在他的书法创作中。他的书法不拘泥于传统的 “馆阁体” 规范,敢于突破常规,融入自己的个性和创新元素,正是他追求思想自由、包容多元文化的体现。在他的书法中,我们可以感受到一种开放、包容的精神,这种精神也正是他作为一位伟大教育家的魅力所在 。

书法背后的思想

蔡元培的书法风格与他的教育理念、革命经历有着紧密的联系。在那个动荡的时代,他目睹了国家的衰败和民族的苦难,积极投身于革命和教育事业,试图通过教育来唤醒民众,拯救国家。他的教育理念强调 “思想自由,兼容并包”,主张培养学生的独立思考能力和创新精神,让学生能够在自由的学术氛围中追求真理。 这种理念也反映在他的书法中,他不拘泥于传统的书法规范,敢于突破常规,融入自己的个性和创新元素,展现出一种自由、开放的精神风貌。

从他的革命经历来看,蔡元培参与了反清革命、辛亥革命等一系列重要历史事件,他的书法也在一定程度上体现了他的革命精神。他的书法线条刚劲有力,结构严谨稳重,透露出一种坚定的信念和不屈的意志,就像他在革命道路上一样,坚定不移地追求着自己的理想。 例如,在他为革命志士所写的书法作品中,往往蕴含着对革命事业的坚定支持和对未来的美好憧憬,字里行间充满了力量和激情 。

蔡元培的书法风格还受到他个人性格和文化修养的影响。他为人谦逊、温和,具有深厚的文化底蕴和高尚的道德品质。他的书法作品也体现出一种平和、淡雅的气质,给人以宁静、舒适的感觉。他的书法线条流畅自然,笔画简洁明快,没有过多的修饰和雕琢,却能展现出一种内在的美和韵味。这种平和、淡雅的气质,与他的教育理念和思想观念相契合,体现了他对人生和世界的独特理解 。

以上就是蔡元培:北大传奇校长,25 岁进士的殿试卷书法几人能比?的详细内容,更多请关注墨韵书香其它相关文章!

转载注明出处并添加链接:墨韵书香 » 蔡元培:北大传奇校长,25 岁进士的殿试卷书法几人能比?

墨韵书香

墨韵书香